トラブル続きの東欧諸国流浪の旅

2001年(平成13年)7月13日(金)〜7月22日(日)

1 フライトと鉄道パスの選択

初めてのヨーロッパは新婚旅行で、かつ海外へ出るのも初めてとあって手探りの状態だったが、渡欧も3回目となると、不安よりも利用する航空会社はどこにしようかとか、鉄道パスは何にしようかと少し余裕が出てくる。4年前のスイス完乗立ち会いは南回りのシンガポール航空だったが、安いだけが魅力の狭苦しいシートに片道20時間以上も押し込められ、エコノミー症候群になりかけた記憶があるので、今回は迷わず直行便を選ぶことにした。

なかなか長期休暇も申請しにくいご時世になっているので、限られた時間は有効に使いたい。はっきり言って窮屈なシートに固定されているのは苦痛以外の何者でもないが、これを睡眠時間に当てられる夜行便がベストの選択と判断し、今回は初めてエールフランスのスターウィングを利用することにした。これまでの航空券手配はいわゆる旅行代理店ばかりであったが、この間に航空キャリア業界のIT化が進み、航空会社から直にインターネットで予約・決済が出来るようになった。エールフランスも例外ではなく、格安航空券ほど安くはならないが、早期割引のPEX運賃が適用されるので、そこそこのお値段だ。しかも、今ならキャンペーン期間中で、1万円のキャッシュバックがある。

しかし、実際にインターネットで申込み画面を進んで行くと、クレジットカード決済の画面で困ったことになった。私が当時所有していたクレジットカードはJRカードのみで、それ自体はUCまたはマスターカードとして使えるのだが、残念ながら決済の選択肢に入っていなかった。そこで知恵を借り、決済可能なVISAカードを所持している父にカードを借りて、予約手続きを行った。

ところが、後日予約確認のメールがエールフランスより届き、それには当然父名義のカードで決済をしたのだから、父の名前で発券の手続きをしますとあった。国際線の場合はパスポートと航空券の名前が一致しないと搭乗させてもらえないと言う話を聞いていたので、慌ててかくかくしかじかと事情を説明し、航空券については実際の旅行者である私の名前で発券してくれるようにお願いし、事なきを得た。

航空券はそれからしばらくして自宅に郵送されて来た。日本の航空会社だとチケットレス割引などもあるが、少なくともエールフランスにそのようなサービスはなかった。でも、海外旅行へ行くのに航空券を事前に入手したのは初めてのことであり、手元にチケットがあるだけで何となく安心感がある。

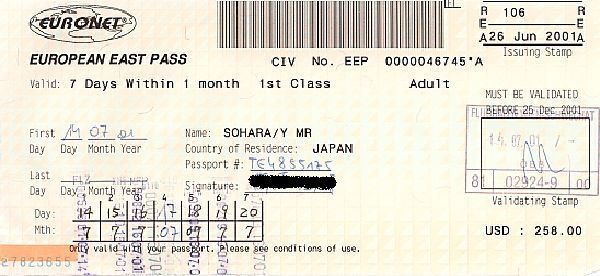

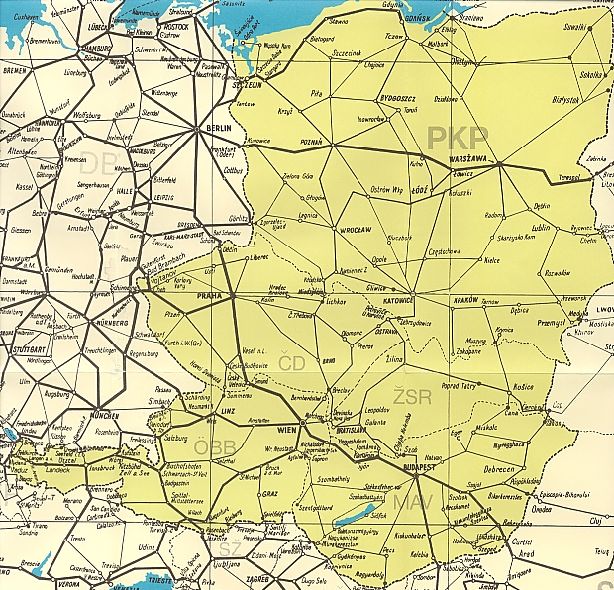

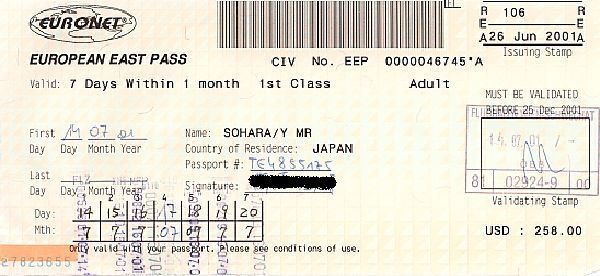

鉄道パスは何にしようか迷った。ユーレイルパスは高いし、今回はオーストリアを中心に回るのだから2等用のオーストリアレイルパスが一番安くていいかなとも思ったが、せっかくはるか遠くまで行くのだからもう少し近隣の東欧諸国にも足を踏み入れてみたいという気持ちが働き、ヨーロピアンイーストパス(東欧レイルパス)を利用することに決め、パスの手配はいつもお世話になっている日本旅行へお願いした。

鉄道パスは何にしようか迷った。ユーレイルパスは高いし、今回はオーストリアを中心に回るのだから2等用のオーストリアレイルパスが一番安くていいかなとも思ったが、せっかくはるか遠くまで行くのだからもう少し近隣の東欧諸国にも足を踏み入れてみたいという気持ちが働き、ヨーロピアンイーストパス(東欧レイルパス)を利用することに決め、パスの手配はいつもお世話になっている日本旅行へお願いした。

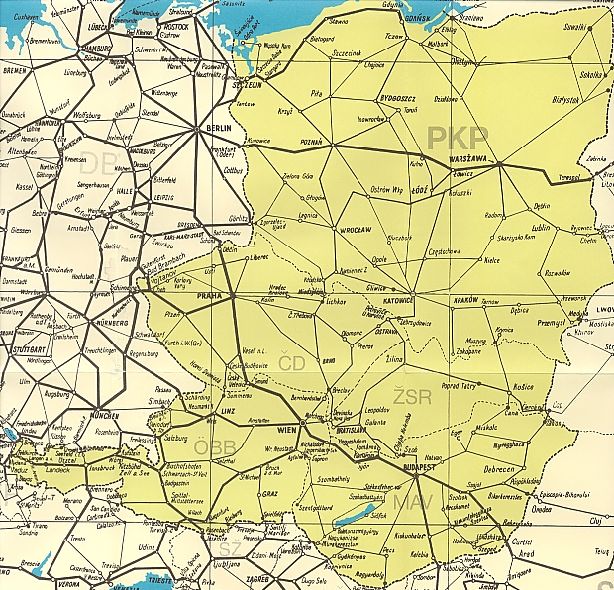

東欧レイルパスの利用できる国は、オーストリア、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーの5カ国。このうちオーストリアを中心にして回るのに、ポーランドは余りに広くかつ遠過ぎるので今回は割愛することにした。また、ウィーンから目と鼻の先に首都ブラチスラバを構えるスロバキアは、5カ国の中で唯一ビザを必要とする国家であり、手続きが非常に面倒であることが判明したので、これも除外した。結局今回の旅行は、オーストリア、チェコ、ハンガリーの3カ国(うちチェコとハンガリーは日帰り)を回る別紙の通り7日間の行程を組み、実行に移すことにした。

2 パリ経由でウィーンへ

さぁ、海の日を絡めて4日間の年次有給休暇を取り、実質8日間に及ぶ旅のスタートである。今回の旅行にはEPSONのハンディGPSを持参し、どの程度使えるのか試してみたいと思う。もっとも地図情報は内蔵されていないので、専ら位置情報の取得にしか利用出来ないだろう。夜の22時頃に成田を発つ便に搭乗するので、自宅へは戻らず職場から直接成田空港へと向かう。空港へ着いて気付いたのは、この7/1より出国カードが廃止されて、手続きが簡略化されたことだった。

搭乗券はパリのシャルル・ド・ゴール空港経由でオーストリアのウィーン・シュベハット空港まで発券されていたので、指定されたかなり前方の通路側の席(17C)に収まる。これもインターネット予約のお陰で、早めに搭乗手続きを済ませなくても予約をした段階で通路側の席は確保されており、少なくともこれでトイレへ行くときの心配はなくなった(逆に窓際の人がトイレを利用する度に立ち上がらねばならなくなったが、気は楽だ)。AF289便は、まだ夏休み前のためか空席が目立つ。シャルル・ド・ゴール空港へは、ほぼ定刻に到着した。早朝と言うこともあり、気温13℃と外は寒いようだ。スターウィング利用者には空港内のカフェを利用できるようにクーポン券が搭乗券と共に手渡されていたので、トランジットのひとときをそこで過ごした。

AF289便が到着したF2ターミナルから次に搭乗するAF1138便が出るホールDへと移動する。案内には徒歩10分とあるが、無料の3番シャトルバスに乗り、RERの駅へ寄り道して所要3分で運ばれる。D60ゲートで待つことしばし、エアバス320を使用したAF1138便の搭乗率は80%程度。雨模様のパリを後にして南東へ進路を取り、ウィーン郊外のシュベハット空港へ一直線。先ずは順調なフライトだった。

初めて訪れたオーストリアの玄関ともいえる空港だが、パスポートチェックすらない。入国カードも予め記入しておいたのだが、意味をなさなかった。取り敢えず先立つものとして現金が必要なので、空港内の両替所で2万円を両替すると、2,433シリング(=8.2円/シリング)になった。ピクトグラムに従い、空港ターミナルビル地下のオーストリア連邦鉄道(ÖBB)乗り場へたどり着けた。薄暗いホームへ降りる階段付近には有人窓口すらなく少し焦ったが、ホームへ降りたら駅員のいる詰め所があり、そこで東欧レイルパスにバリデート(使用開始日の記入)をしてもらえた。1面の島式ホームへほぼ同時に列車が進入してきたので、乗り間違えないように確認して空席に座る。すぐに地上へ出て、日本と同じ進行左側の線路をS7の電車は走行する。運行回数が少ない割には空いており、この7/1から切り替わったばかりの短絡線を渡って、ゆっくりとしたスピードでウィーン東(オスト)駅へと入る。

初めて訪れたオーストリアの玄関ともいえる空港だが、パスポートチェックすらない。入国カードも予め記入しておいたのだが、意味をなさなかった。取り敢えず先立つものとして現金が必要なので、空港内の両替所で2万円を両替すると、2,433シリング(=8.2円/シリング)になった。ピクトグラムに従い、空港ターミナルビル地下のオーストリア連邦鉄道(ÖBB)乗り場へたどり着けた。薄暗いホームへ降りる階段付近には有人窓口すらなく少し焦ったが、ホームへ降りたら駅員のいる詰め所があり、そこで東欧レイルパスにバリデート(使用開始日の記入)をしてもらえた。1面の島式ホームへほぼ同時に列車が進入してきたので、乗り間違えないように確認して空席に座る。すぐに地上へ出て、日本と同じ進行左側の線路をS7の電車は走行する。運行回数が少ない割には空いており、この7/1から切り替わったばかりの短絡線を渡って、ゆっくりとしたスピードでウィーン東(オスト)駅へと入る。

3 時刻表入手に一苦労

空港からの連絡列車が入るウィーン東駅は、ゼメリンク方面への列車が発着するウィーン南(ズュート)駅とは構内が繋がっており、時刻表や路線図ではウィーン南駅と称されることが多い。言葉で説明すると難しいのだが、地上の線路は接続されておらず、近郊電車のSバーンが地下で結ばれている構造なのだ。

さて、今年の夏ダイヤから大幅に時刻改正が行われたので、先ず時刻表を入手しなければならない。今回の旅行プランは、古い時刻表を元に組み立てたものだが、日本出発前にインターネットで情報収集したところでは、長距離を運行する国際列車を中心にかなりの範囲でダイヤ改正が行われていた。これらも列車時刻が検索できるオーストリア連邦鉄道のホームページである程度情報収集が出来ていたので、世の中便利な時代になったものだとつくづく思う。

問題の時刻表はどこで入手できるのか判らなかったので、先ずはホームの売店に寄ってみたが、空振り。次にインフォメーションカウンターへ行って尋ねたが、私の発音が悪いために通じず、無料で配られているペラ紙1枚の方面別時刻表を寄越した。後にドイツ通に聞いたところでは、「クルスブック」と言えば目的の時刻表をそこでも入手できたらしいのだが、そのような知識はなかった。結局3件目に訪れた構内の本屋で、ビニールに包まれてレジカウンターに山積みにされているのを見付け、100シリングでゲット。表紙の色が青から赤に変わっていたのも発見を遅らせる原因の一つとなった。

問題の時刻表はどこで入手できるのか判らなかったので、先ずはホームの売店に寄ってみたが、空振り。次にインフォメーションカウンターへ行って尋ねたが、私の発音が悪いために通じず、無料で配られているペラ紙1枚の方面別時刻表を寄越した。後にドイツ通に聞いたところでは、「クルスブック」と言えば目的の時刻表をそこでも入手できたらしいのだが、そのような知識はなかった。結局3件目に訪れた構内の本屋で、ビニールに包まれてレジカウンターに山積みにされているのを見付け、100シリングでゲット。表紙の色が青から赤に変わっていたのも発見を遅らせる原因の一つとなった。

目的の物が手に入ったので、小躍りしてウィーン南駅14番線へ戻り、IC535列車「ロミー・シュナイダー」の1等禁煙コンパートメントに乗車。東欧レイルパスは1等用なので問題はないが、空いていれば開放席の2等車に乗りたかった。どうも先客のいるコンパートメントへ一人で入るのには勇気がいるし、落ち着かない。

本日第一のハイライトは、この先にあるゼメリンク峠だ。世界遺産にも指定されている鉄道構築物で、歴史も古い。アルプスの東端に当たるゼメリンク峠を目指して、IC535列車は少しずつ勾配を登って行き、小さなゼメリンク駅を通過。やがてウィーン南駅から100kmを越えた辺りで、複線のレールはサミットのゼメリンクトンネルへ突入した。ふと気が付くと、いつの間にか進行右側の線路を走っている。峠の手前までは間違いなく左側の線路を進行していたのに、いつ切り替わったのだろう。謎は深まるばかりだ。

ウンツマルクトでタムズヴェクへ向かうナローのローカル私鉄を分岐する。しばらく谷底を並行しているのを見下ろせたが、やがてそれも見えなくなった。ケルテルン州の州都クラーゲンフルトでほとんどの乗客が下車した。突然左手の車窓にヴェーター湖が広がり、水辺で泳いでいる人達を見ると楽しそうだ。ここはイタリアとスロヴェニアに国境を接するオーストリア南部の保養地帯であり、しばらく違法駐車の連なる道路と湖畔に憩う水着姿を眺めながら走って、終点のフィラッハに到着した。

後続のクラーゲンフルト発IC691列車「クンシュターレ・ヴィーン」は定刻に入線して来たが、一向に発車する気配がない。接続列車が遅れているらしく、結局17分遅れでフィラッハを発車した。本日第二のポイントであるケルテルン州とザルツブルク州を隔てるタウエルン峠の前後には、旧線跡が進行右手に見え隠れして、廃線跡探訪さながらである。タウエルントンネルを挟んで運行している自動車を積載したオートクシェット列車とすれ違う。トンネルを抜けた先にあるバートガシュタインは温泉保養地で、線路はかなり高い位置にあって谷が深く切れ込んでいる。インスブルックからの幹線と合流し、接続列車を気にしながら14分遅れのビショフスホーフェンで下車した。

4 いきなりトラブル?

ここからグラーツへ向かうIC613列車「ラディオ・シュタイヤーマーク」に乗り換えるのだが、IC691列車が遅れても接続列車が待つのはヨーロッパでは常識となっているので、この段階では楽観していた。ところが、どこを見てもそれらしい列車が接続待ちしている様子がない。ホームにいた駅員に乗り場案内を乞うと、階段を渡って向こう側だと言う。訳が判らず駅前へ出てみると、バスがたくさん並んでいて何やら呼び込みをしている。そのうちの一人が私の側へやって来て、

「どこへ行くのか?」

「ゼルツタールだ」

「だったらこのバスへ乗れ」

「いや私は列車で行きたいのだ」

と振り切り、もう一度駅舎へ戻って時刻表を確認する。やはり時刻表には私が乗ろうとしているIC613列車がちゃんと掲載されているではないか。すると先程のバス運転士が追い掛けて来たので、

「私はこの列車に乗りたいのだ」

と時刻表を指差す。

「この列車は運転されていない」

「ならば次の列車で行く」

「次の列車もない」

「何だと、どう言うことだ」

「この先で事故があり、10日間列車は運休だ!」

と叫んだ。もちろんこれらは慣れない英語でやり取りしているのだが、さすがに最後の「アクシデント」と「テンデイズ、ノートレイン!」で事態が呑み込めた。どうやらこの先で何らかの事故があり、これから乗ろうとしている区間が不通になっているらしい。さすがに鉄道で行くことは諦め、素直に駅前に停車していた代行バスのうち、ゼルツタール方面へ行く7〜9号車の中から一番空いていた8号車に乗車した。

まさかオーストリアまで来て代行バスのお世話になるとは思わなかった。代行バスにしても行き先が記入されているわけでもなかったので不安だったが、アウトバーンへ入ってグラーツ方面へのルートを取ったから間違いなかろう。最初のうちはレールが谷底の方に小さくしか見えなかったのでよく判らなかったが、心持ち錆びているようだ。不通になって、今日で何日目なのだろう。やがて道路が線路をオーバークロスした所で、下に架線作業車が停車しているのが見えた。何をやっているのかと見れば、架線が張られていないではないか。いや架線だけではなく、電柱は建っているもののそこに本来あるべき架線を支持するブラケットが根元から無くなっている。碍子の所で破断している様子から、パンタグラフが割り込んで数百メートルに渡り引きちぎって行ったのだろう。

代行バスはビュンビュン飛ばして、シュラトミンク駅に到着。どうやらここから先は列車が動いているようだ。10両近い編成に代行バス3台分の乗客しか乗らないので、車内はガラガラだ。代行バスに接続した列車は、IC613列車と同じ駅に停車しながら、予定より20分以上遅れてゼルツタール駅に到着した。ゼルツタール(北緯47度32分42.21秒、東経14度18分20.05秒、標高910m)は交通の要衝なのに山の中の小さな町だ。駅前も閑散としており、第一日目の夜にしては少々不安を感じたが、駅から少し離れたところにハムとチーズの美味しい安宿を見付けて投宿した。

今回の旅行には前述のGPSのほか、完乗の様子を収録するために買ったばかりのデジタルビデオカメラも持参した。ところが、バッテリーに充電しようと宿のコンセント差込口を見て、変換プラグを忘れたことに気が付いた。欧州のプラグ形状が異なることを認識していながら、迂闊だった。日本で充電してきた分はこの日の試し撮りで使い果たしてしまったので、以降は全く使い物にならず、充電器共々死重と化してしまったのである。

5 リンツ駅でコインロッカーを初体験

二日目も朝から良い天気で、昨日に引き続き今日も暑い一日になりそうだ。グラーツからガラガラの状態で到着したIC510列車「フィッシャー・フォン・エーラッハ」は、ここでリンツ行きのIC500列車とザルツブルク行きに編成が分割される。そうとは知らずにたまたま乗り込んだ1等車が先発するリンツ行きの最後尾で、発車後に乗り間違えなくてよかったと胸をなで下ろす。次のアートニンクで貨物列車と交換し、長いボスルックトンネルに突入する。開け放たれた窓から車内に吹き込む風がヒンヤリとして心地よい。トンネルを出ると、遠くから響き渡る教会の鐘の音が聞こえ、いかにも自分がヨーロッパにいると言う実感が湧いて来る。

今晩宿泊予定のリンツ駅で、重い革のトランクを預けるべく駅舎内をウロウロと探し回る。ようやく見付けたが、今度は細かいコインがないことに気が付いた。駅構内のサンドイッチ屋で30シリングを作り、コインロッカーへ戻って荷物を投入。日本と方式が異なり、扉を閉めると同時にカチッと音がしてロックされてしまった。ちょっと焦ったが、液晶パネルの日本語(カタカナ)表示によると、キャンセルするか、30シリング入れよと出ていたので、コインを投入したらカードが出てきた。荷物を請け出すときは、これを機械に挿入すればよいらしい。24時間以上預けた場合は、不足額をさらに投入すれば開く仕組みになっている。

これでようやく身軽になり、移動も楽になる。IC544列車「オーバーエスター・ランデスミューゼウム」は、日曜日と言うこともあってガールスカウトらしき少女達でムンムンしており、通路まで溢れていた。アットナンク・プッフハイムでザルツブルク編成を分割し、3414列車となって支線へ乗り入れる。駅前に路面電車が乗り入れているグミュンデンでやっと空調の利いたコンパートメントに空席が一つ出来たので、座れた。

この辺り一帯はザルツカンマングートと呼ばれ、沿線にはトラウン湖、エーベン湖、ハルシュタット湖と言った美しい湖が点在する。湖上ではボードセーリングや水遊びを楽しむ家族連れなどが見受けられ、余りの暑さにこちらも飛び込みたいような心境になる。終点のシュタイナッハ・イルトニンクで昨日通った路線と合流し、接続する3567列車に乗り換え。この列車はゼルツタールから3529列車に姿を変え、カステンライトまで直通する。しかも土曜日以外の運転と言うことで、昨日だったらこの時間帯は4時間も列車がなく、今日が日曜日であったことをどれだけ感謝したことか。

キュマーブリュッケからはスケールの違いこそあれ、日本の寝覚ノ床を思わせるような渓谷美が延々と左手に続く。この辺りの山は草木がほとんどなく、岩肌がむき出しになった岩山が多く、下から見上げると白っぽく見える。かつてはレオベンと結ばれていた非電化単線を右に分岐すると、間もなくクラインライフリンクへ到着。ここで時刻表に自転車のマークが付いた3624列車に乗り換えだ。オーストリアではこのように自由に自転車を積み込める専用車両が連結された列車が多数運転されており、自転車愛好者には便利な体制が整っている(駅によっては、自転車専用の幅の狭いエレベータがある)。

エンス川沿いに下った3624列車は、ザンクト・ファレンチンで本線と合流。ふと見上げると、ザンクト・ファレンチン駅構内の架線が光り輝いている。銅はすぐに酸化して表面が変色するので、電車線(トロリー線)、吊架線(メッセンジャー線)共に張り替えられたばかりなのだろう。3624列車はそのままリンツ(北緯48度17分10.46秒、東経14度16分55.01秒、標高536m)まで直通する。

6 リンツ市電とペストリンクベルク鉄道

駅前の市電乗り場には自動券売機があるのだが、MAXI、MIDI、MINIの3種類のボタンがあるだけで目的地まではどれを押せばよいのか判らない。これはゾーン制の区間運賃を示しているのではなく、もしかしたら市内均一運賃で大人、学生、子供を意味しているのかもしれないが、一番安いMINI(10シリング)を選択した。取り敢えずやって来た電車に乗ったものの、下車するまで検札がなかったので、ことの真相は明らかになっていない。

3系統の連接車は駅前のループ線を一回りした後、フォルクス公園で他の路線と合流して左折し、中心街を直進。さらにドナウ川をニーベルンゲン橋で渡って、大学方面へ延びる路線を右に分岐する。アイゲン・シュレークルまで路線を延ばすオーストリア連邦鉄道のディーゼルカーがたむろする始発駅のウアファール駅前を通過し、ループ線を描く終点のペストリンクベルク鉄道停留所で下車。先程の非電化支線を踏切で渡った所に目指すペストリンクベルク鉄道のタル駅があった。

3系統の連接車は駅前のループ線を一回りした後、フォルクス公園で他の路線と合流して左折し、中心街を直進。さらにドナウ川をニーベルンゲン橋で渡って、大学方面へ延びる路線を右に分岐する。アイゲン・シュレークルまで路線を延ばすオーストリア連邦鉄道のディーゼルカーがたむろする始発駅のウアファール駅前を通過し、ループ線を描く終点のペストリンクベルク鉄道停留所で下車。先程の非電化支線を踏切で渡った所に目指すペストリンクベルク鉄道のタル駅があった。

往復44シリングの乗車券を自動券売機で買い求め(45シリング入れたのに、何故かおつりは出て来なかった)、20分間隔の電車が出たばかりだったので、停車していた単行電車の中でしばらく待つ。車内は観光目的の乗客ばかりだ。このペストリンクベルク鉄道は、粘着運転の鉄道では世界最急勾配を誇るとのことで、なるほど105‰の標識が建っている。10km/h位のノロノロ運転で、途中5駅に停車しながら少しずつ登っていく。片道の所要時間は約16分で、標高差は約250mある。最初は期待していなかったのであるが、なかなかどうして立派な登山鉄道であった。

頂上にあった教会の中へ入り、展望台を一回りして滞在わずか20分で下山する。展望台からは、ドナウ川とその周辺に広がるリンツの街並みが手に取るように見下ろされた。復路は市電に乗らずに歩いてリンツ駅前まで戻った。この日はリンツ駅前のホテルに投宿。故障しているのか冷房が利かず、寝苦しい一夜となった。

7 ライゼゲペック制度は廃止されたのか?

翌朝目覚めてみれば、前日までとは打って変わって寒いぐらいに涼しい。今日はいよいよ渡欧3日目にしてチェコへ足を踏み入れる。プラハの街を歩き回る予定なので、なるべく身軽な方が助かる。そこでライゼゲペック(手荷物託送)制度を利用して、明後日に宿泊予定のバート・イシュルへトランクを送ってしまおうと考えた。ところが昨日確認したところ、駅構内のライゼゲペックを意味するピクトグラムにはガムテープで×印が付けられているし、今朝改めて見ても受付窓口は閉まったままである。この時はリンツ駅での取扱いが廃止になったのだ程度にしか思わなかった。

リンツ駅2番線ホームから発車する3802列車はドナウ川を渡り、茶色に色付いた収穫間近の麦畑や牧場などの思ったよりも起伏のある田園地帯を北上する。やがてオーストリア側の国境駅ズーメラウへと到着した。ここでは何としてもライゼゲペックの手続きをしなければならない。幸いにしてこの駅のライゼゲペックを示すサインには×印が付けられておらず期待できたので、早速窓口らしきところへ申し出た。

「この荷物をライゼゲペックしたいのだが」

「どこへ行くのだ」

「これからプラハへ向かうが、明日はバート・イシュルへ戻って来る予定なので、そちらへ送って欲しい」

と時刻表の路線図を指し示して了解を求める。ところが、

「中身は何だ」

「着替えを中心とした身の回り品です」

「中を見せてみろ」

と話が横道に逸れて行く。不審物とでも思われたのだろうか。逆らっても仕方がないので渋々中身を見せると、

「着替えは判った。もう閉じてよい」

「で、バート・イシュルまでライゼゲペックしてくれるのか?」

「それは出来ない」

と堂々巡り。もうどうなっているのかさっぱり判らないが、ダメの一点張りでラチが開かない。次に乗車するD472列車の発車時刻が迫ってきたのでこれ以上の交渉は諦め、重い荷物を抱えてそのまま乗り込む。時刻表からもライゼゲペックに関する項目は削除されていると言うし、どうやら制度そのものが廃止になったと見るのが妥当なようだ。これからの重い荷物を抱えての移動を思うと憂鬱になるが、やむを得まい。

8 チェコ入国でまたもや代行バス

沈んだ気持ちを取り直して乗り込んだD472列車は、白とグリーンのツートンカラーに塗り分けられたチェコ国鉄(CD)の車両による3両編成。発車と同時にいきなり車掌がやって来て、何やら早口でまくし立てる。チェコ語はおろかドイツ語や英語も極めて怪しいので、最初は何を言っているのかさっぱり判らなかったが、冷静に聞くとどうやら次の駅で乗り換えろと言っているらしい。その後ポリスの腕章を付けた入出国監理官がやって来て、珍しいことにパスポートへ出入国スタンプを押していった。最近はヨーロッパで国境越えをしてもパスポートすら見てくれないのに、少し得をした気分になる。

車掌の指示通りチェコ側の国境駅ホルニ・ドヴォジシュテ(と発音するのだと思う。チェコをはじめとした東欧諸国の地名は髭文字が多いので、間違っていたとしてもご容赦願いたい)で下車し、駅前に待機していた5台のバスに分乗する。言葉の全く通じない国へ来てしまったが、既に代行バスは経験済みなので動じない。バスは荒れた農道を運転手の巧みなハンドルさばきで走り抜け、途中駅へ寄りながら乗客を拾う。日本ではもう見かけなくなったフェンダーにゴムの泥除けが装着された自動車が走っているのを見ると、妙に懐かしさを覚える。国境駅から30分ほど走ったカプジーツェ駅で、今度は列車へ乗り換えろとバスの運転手が言う。事故なのか、はたまた大規模工事なのか原因は不明だが、どうやら不通区間はここまでらしい。

乗り換えた4両編成の列車はガラガラだったので、最後尾に連結された1等禁煙コンパートメントに落ち着いた。すぐに発車すると、南ボヘミア地方の丘陵地帯を北上する。通過する駅があるところを見ると、急行もしくは快速列車の扱いになっているのであろう。南ボヘミア地方の中心都市チェスケ・ブジェヨビッツェで前に4両増結し、8両編成の長さとなった。この先は単調な平原を走るので眠くなって来るが、タボールに停車したのは覚えている。オーストリア皇太子が好んで利用したというコノピシュツェ城最寄りのベネショフから、それまで単線だった線路が複線となる。列車は進行右側の線路を走っているが、枕木の間から雑草がたくさん生えており、手入れは余り行き届いていないようだ。いつの間にか都会らしくなり、終点一駅手前のプラハ・ヴルショヴィッツェ駅へ到着し、そしてトンネルを一つ抜けたところが終着のプラハ・フラブニー・ナドラジ駅だった。

9 プラハの市内交通網視察

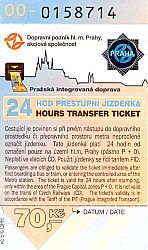

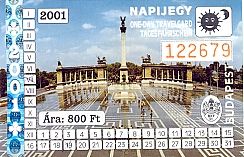

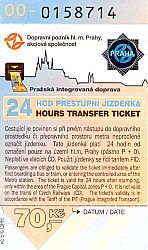

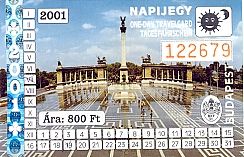

駅構内の両替所で千円札を両替すると、270コルナ(=3.7円/コルナ)になった。今日は一日これだけで過ごすことにする。同じく駅構内にあった市内交通の切符売り場で一日乗車券を購入すると70コルナ。これで残り200コルナである。それにしても一日乗り放題で日本円にして260円は安い。

市電は駅前へ乗り入れておらず、最寄りの停留所まで少し歩かなければならない。ガイドブックによると、ここから9系統の市電に乗車すれば乗り換えなしでケーブルカー乗り場まで移動出来るのであるが、こう言うときに限ってなかなかやって来ない。やっと来たと思ったら、次のヴァーツラフ広場でいきなり全員下車させられた。最初は何事が起こったのか理解できなかったが、降りてみたらすぐに原因が判明した。要するに線路を引き剥がしてのリフレッシュ工事中で、ここから先は線路がないのであった。

市電は駅前へ乗り入れておらず、最寄りの停留所まで少し歩かなければならない。ガイドブックによると、ここから9系統の市電に乗車すれば乗り換えなしでケーブルカー乗り場まで移動出来るのであるが、こう言うときに限ってなかなかやって来ない。やっと来たと思ったら、次のヴァーツラフ広場でいきなり全員下車させられた。最初は何事が起こったのか理解できなかったが、降りてみたらすぐに原因が判明した。要するに線路を引き剥がしてのリフレッシュ工事中で、ここから先は線路がないのであった。

別のルートも検討したが、どこに同じような不通区間があるか判らないので、市電で直接行くことは諦め、地下鉄A線でムーステクからマロストランスカーへ出て、ここから市電の22系統に乗り換えてケーブルカー乗り場へ向かった。ケーブルカー乗り場はすぐに見付かり、一日乗車券で改札を通る。途中に交換設備のある立派な物で、観光客の利用も多い。丘の上のペトシーン公園からプラハの街を見下ろすと、レンガ色の赤茶けた屋根ばかりが印象に残った。展望台は点検整備中なのか入口が閉鎖されていて、残念ながら中へ入ることは出来なかった。

階段を下り、ストラホフ修道院を外から眺めてからロレッタの脇を抜け、プラハ城の入口にたどり着いた。雨が降って来たのでどうしようか迷ったが、入場無料だったので入口に衛兵の立つプラハ城の中に入ってみることにする。外壁をお色直し中の聖ヴィート大聖堂の中も見せてもらえるようなので、雨宿りがてら覗いてみた。元来このような建築物に興味はないが、それでもステンドグラスなどは大した物だと思う。さらに城内を下って、東門から城外へ出た。

プラハ城から次に目指すカレル橋までは小降りの雨の中を約500mの歩き。ヴォルダバ(モルダウ)川に架かるこの橋はアーチ型をした人専用の橋で、欄干に聖像が幾つも建てられているのが特徴だ。観光名所らしく出店や屋台なども出ていて、悪天候の平日にもかかわらず賑やかだ。カレル橋を渡りきったところで、プラハ市内の観光はおしまいである。

プラハの地下鉄は全体的に深い所を走っており、ホームまでのエスカレーターが長い。有料であることに気付かずに利用してしまったスタロミエストスカー駅のトイレでは、銭湯の番台のような位置におばさんが頑張っていて、使用後に3コルナ要求されたのにはビックリした。ムーステクで地下鉄B線、さらに二つ目のフロレンツで地下鉄C線に乗り換えてナドラジ・ホレショビッツェ駅へ。これでプラハの地下鉄3路線に少しずつ足を記したことになる。車両も少しずつ微妙に異なり、やはりC線の車両が一番新しいようだ。また、特筆すべきは地下鉄にも自転車を持ち込む若者が多いことで、誰も咎める人がいないことから合法なのだろう。

10 EC71列車の遅れに冷や汗

プラハ市内には東京と同じく方面別のターミナル駅が幾つかあり、ここプラハ・ホレショビッツェ駅はウィーンやスロバキア方面へのターミナルとなっている。到着したプラハ・フラブニー・ナドナジ駅のコインロッカーへ荷物を預けずにここまで持ち歩いていたのは、両駅が離れていることが大きな理由となっている。手元に24コルナを残して使い切り、1番線に停車中のEC71列車「アントニン・ドボルザーク」に乗車。この列車は10両の長い編成で、前半分がスロバキアの首都ブラチスラバ行き、残りがウィーン行きとなる二階建て国際列車だ。

プラハ滞在5時間でヴォルダバ川を渡り、東へ進路を取る。定刻より何故か14分も遅れてプラハ・ホレショビッツェ駅を発車したEC71列車は、私の神経を逆なでするかのように遅れが広がる。EC(ユーロシティ)なので車内にオーストリア連邦鉄道作成の列車別時刻表が置いてあり、パルドゥビッツェ、チェスカ・ジェボバと停車するごとに時刻を照合するのだが、遅れが一向に縮まらない。最初は平原をひたすら走っていたが、ブルノの手前で山の中へ入り、トンネルを幾つも潜った。東ボヘミア地方から南モラビア地方への境界を示す分水嶺だったのかも知れない。

南モラビア地方の中心都市で市電も走っているブルノで、初めて遅れが6分に縮まった。さすがに日の長いヨーロッパでも21時を回るここから先は、目をこらさないと外が見えなくなる。ブルノでチェコとオーストリアの出入国監理官が乗り込んできて、車内でパスポートコントロールを実施。めでたく?スタンプが二つも追加された。次のチェコ側の国境駅ブジェツラフで、前半のブラチスラバ編成を先に出し、こちらはその5分後に発車した。

真っ暗闇の中を再びオーストリアへ入国し、ウィーン東(南)駅に7分遅れの22:47に到着した。遅れを気にしていたのには理由がある。これからウィーン西(ヴェスト)駅を23:25に発車する夜行列車に乗らなければならないからだ。ウィーン南駅とウィーン西駅はかなり離れていて(上野から新宿へ向かうような位置関係と言えば、ご理解いただけよう)、乗り継ぎも不便な上に深夜なので接続も悪いことが予想される。ウィーン南駅の地下ホームからS3でウィーン・ミッテ駅へ移動し、地下鉄U3への乗り換えにまごついたりもしたが、何とかウィーン西駅へは今夜の宿となるEN268列車の発車10分前に到着出来た。

土砂降りで雷鳴が轟くウィーン西駅8番線に入線していたEN268列車「カルマン・イムレ」は、インスブルック行き(ザルツブルクよりD768列車)とミュンヘン行きの編成を従えていたが、混雑していたミュンヘン編成に比べてインスブルック編成は空いていた。ホーム前の方まで歩いて行き、発車時刻間際にも関わらず2等禁煙座席車のワンボックスを独占出来たのはラッキーだった。酔っぱらいらしきサラリーマンも見かけたが、それも0時過ぎのザンクト・ペルテンまで。車内が静かになったのを潮時に、横になった。

11 ザルツブルク駅の有料トイレ利用法

目が覚めると、列車はキュフシュタイン駅に停車していた。欧米人の体格に合わせてシートピッチこそ広いものの、本来寝る場所ではないから横になる姿勢には無理があり、熟睡にはほど遠い。眠い目を擦りながら荷物をまとめて、次のヴェークルで下車した。早朝にも関わらず、下車する人よりも乗車する客の方が多い。待ち受けるSPR1503列車は、階段を降りて隣2番線からの発車である。列車番号の頭に付くSPRとは何を意味するのか不明だが、シティ・シャトルとボディに横書きされた4両編成の最後尾に乗車した。

キッツビュールという地名に聞き覚えがあると思ったら、映画「白銀は招くよ」で主演したトニー・ザイラーの出身地らしい。と言うことは有名なスキー場が付近にあると思われるが、スキーに全く興味のない私には縁がない。やがてツェル湖が左手に広がるが、外は寒い位なのでさすがに水遊びをしているような姿は見られない。ツェル湖から流れ出るザルツァッハ川の流れに沿いながら東進し、初日に通ったシュバルツァッハ・ザンクト・ファイトへ到着。

ヴェルフェンから右手の山を登ると、氷の洞窟を拝めるようだが、今日のような天候ではつまらなかろう。ここからバート・シュテルンベルク岩塩坑最寄りのハラインまでの間は、両側に岩肌むき出しの絶壁が迫り、ザルツァッハ川の流れも急になる。何の因果関係もないが、ザルツブルク中央駅へ到着したら急にもよおして来た。そこで慌ててトイレを探すが、なかなか見当たらない。駅舎の方にはなく、もう一度ホームへ戻ってようやく見付けたので駆け込んだ。

ところが、これがくせ者で扉が閉まらないのだ。どうやら入口で6.5シリング払わないと、利用出来ない仕組みになっているらしい。そうとは知らずに扉をバタバタやっていたものだから、トイレ番のおやぢがやって来て、

「出ろ、金を払え!」

とすごい剣幕。さすがにムッとしたが、もうそこまで出かかっていたので背に腹は代えられず、6.5シリングを素直に払って外からおやぢに鍵を掛けてもらう。用を足し終わりスッキリしてから今度は洗面所で歯を磨き始めたら、またまたくだんのおやぢが登場して、

「歯磨きも禁止!」

とのたまう。頭に血が上ったが、迫力負けして口では勝ち目がないし、金を要求しているわけでもなさそうだったので、すごすごと引き下がった。

12 バスが遅れて昼食抜きに

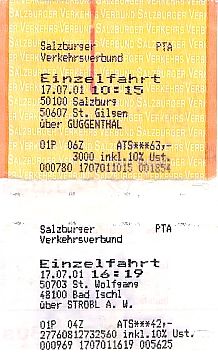

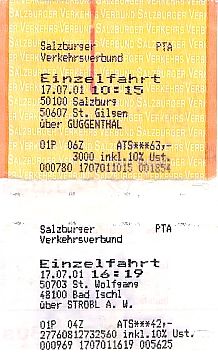

完乗立会当日だというのに朝からむかつくような出来事があって、すこぶる機嫌が悪い。それに輪を掛けるように駅前のバス乗り場が判らないのだ。ザルツブルク駅前には多くのバスが発着しているのだが、ザルツカンマングート方面へのポストバス乗り場がはっきりしない。近くに郵便局があったので、尋ねてみたが全く要領を得ない。やはり通信・郵政とバス運輸事業とは、無関係なのかも知れない。そうこうしているうちにバスの発車時刻が迫り、焦り出す。すると見慣れた黄色い連接型のポストバスが姿を見せたではないか。目で後を追うと、少し離れたバス停に停車するのが見えたので、雨の中重いトランクを抱えてそこまでダッシュする。息を整えてザンクト・ギルゲンまでの運賃63シリングを運転手に支払い、置いてきぼりだけは免れた。

完乗立会当日だというのに朝からむかつくような出来事があって、すこぶる機嫌が悪い。それに輪を掛けるように駅前のバス乗り場が判らないのだ。ザルツブルク駅前には多くのバスが発着しているのだが、ザルツカンマングート方面へのポストバス乗り場がはっきりしない。近くに郵便局があったので、尋ねてみたが全く要領を得ない。やはり通信・郵政とバス運輸事業とは、無関係なのかも知れない。そうこうしているうちにバスの発車時刻が迫り、焦り出す。すると見慣れた黄色い連接型のポストバスが姿を見せたではないか。目で後を追うと、少し離れたバス停に停車するのが見えたので、雨の中重いトランクを抱えてそこまでダッシュする。息を整えてザンクト・ギルゲンまでの運賃63シリングを運転手に支払い、置いてきぼりだけは免れた。

ポストバスは2分延でザルツブルク駅前を出発したが、この先も悪天候の影響かザルツブルク市内で次々とお客が乗って来る。その度に料金収受を行っているので、遅れは雪だるま式に増えて行くのだ。市街を抜けて山を登り始めると、今度は停留所ごとに下車客がいて、ますます遅れに拍車がかかって行く。やっと湖が下に見えてきたと思ったら、フシュル湖で別の湖だった。もう一山越えてようやく目的地のザンクト・ギルゲンに到着したが、この段階で10分以上の遅れとなっていて、予定の船には間に合わないことが確定した。

ポストバスは2分延でザルツブルク駅前を出発したが、この先も悪天候の影響かザルツブルク市内で次々とお客が乗って来る。その度に料金収受を行っているので、遅れは雪だるま式に増えて行くのだ。市街を抜けて山を登り始めると、今度は停留所ごとに下車客がいて、ますます遅れに拍車がかかって行く。やっと湖が下に見えてきたと思ったら、フシュル湖で別の湖だった。もう一山越えてようやく目的地のザンクト・ギルゲンに到着したが、この段階で10分以上の遅れとなっていて、予定の船には間に合わないことが確定した。

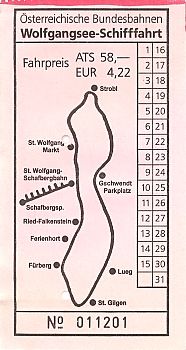

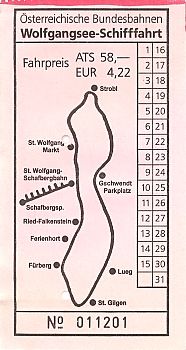

ザンクト・ギルゲンのバス停から湖畔の船乗り場まで坂を下って、しばらくの歩き。どうやらここは作曲家のモーツァルトが子供の頃を過ごした場所らしい。やっとたどり着いた船の切符売り場で東欧レイルパスを見せたが、それでは乗船できないとの冷たい返事しか帰って来なかった。58シリングの乗船券を買って、次の船便まで20分ほど待つ。

船は凪いだウォルフガンク湖を滑るように出航する。予め知らせてあった予定の船には乗れなかったわけだし、このままザンクト・ウォルフガンク・マルクトまで行っても行き違いになる可能性があったので、一つ手前のザンクト・ウォルフガンク・シャフベルク鉄道で下船した。シャフベルク鉄道の乗り場はすぐ目の前であるが、まだそれらしき姿は見られず、どこかで昼食中なのだろう。今からどこかの店へ入るのも中途半端だったので、昼抜きで我慢することにした。

13 完乗立会と温泉浴

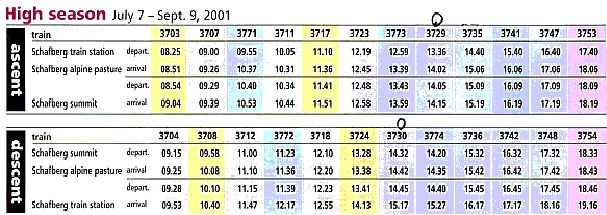

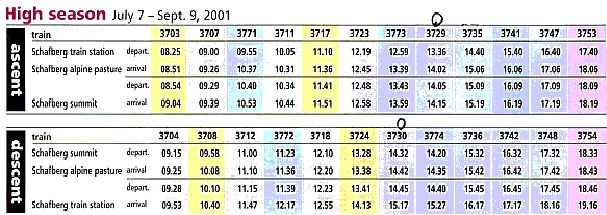

駅の案内表示を見ると、12:19発の完乗予定列車は赤表示となっていて、天候不順により運休するらしい。結局ウヤになった3723列車の機材をそっくり使って次の3729列車をSLで運行するようだ(その間の3773列車もウヤとなっている)。やがてマルクト方面から私を除く6名が、いかにも満腹と言った表情でやって来た。オーストリア連邦鉄道の息が掛かっているとは言え、こちらの鉄道も本体とは別会社とみなされるようで、東欧レイルパスを提示しても無割引だった。往復280シリングとやや割高だが、観光目的なのだからやむを得まい。

別の日本人団体旅客と乗り合わせ、3729列車は定刻に麓のザンクト・ウォルフガンク駅を発車。赤い客車の後尾に付いた小さな蒸気機関車がゆっくりと押し上げて行く。途中までウォルフガンク湖が下に望めたのだが、全行程の1/3も行かないうちにガスが垂れ込めてきて視界が遮られてしまった。片道約40分で終点のシャフベルク・シュピッツェ駅へ到着。記念撮影の表情が硬いのは、震え上がるような寒さが影響していると思われる。せっかくここまで来たのだからと、何も見えないのを承知でシャフベルク山頂上まで15分で往復した。

別の日本人団体旅客と乗り合わせ、3729列車は定刻に麓のザンクト・ウォルフガンク駅を発車。赤い客車の後尾に付いた小さな蒸気機関車がゆっくりと押し上げて行く。途中までウォルフガンク湖が下に望めたのだが、全行程の1/3も行かないうちにガスが垂れ込めてきて視界が遮られてしまった。片道約40分で終点のシャフベルク・シュピッツェ駅へ到着。記念撮影の表情が硬いのは、震え上がるような寒さが影響していると思われる。せっかくここまで来たのだからと、何も見えないのを承知でシャフベルク山頂上まで15分で往復した。

バスの接続が悪かったので、ザンクト・ウォルフガンク・マルクトの店などを冷やかし、何も買わずに42シリング払ってポストバスへ乗り込む。ポストバスは細い道をたどり、バート・イシュル(北緯47度42分26.26秒、東経13度37分13.39秒、標高736m)駅前へ到着した。一旦駅前で解散し、各自宿泊先のホテルへ移動する。そして再び集合し、待ち合わせ場所のカイザー・テルメで温泉浴を楽しむ。いわゆるクアハウスというやつで、かなり塩味のきつい強酸性の温水プールに浸かる。117シリング分楽しんだ後、シャワールームで頭のてっぺんから足の爪先まで二日分の垢を落とした。

その後皆で繁華街に繰り出し、ソーセージとウィナーシュニッツェル(子牛のカツレツ)を肴に祝杯を上げる。この日の祝賀会は一人当たり250シリングだったが、このような贅沢な夜は今回の旅ではこれっきり。二次会も設けられたようだが、疲れが溜まってどうにも眠くて仕方がなかったので、先に自分のホテルへ戻って久々に熟睡した。

14 チロル地方を巡る

一晩ぐっすり休んですっかり疲労を回復し、東欧の旅も今日から後半戦に入る。徒歩6分の道のりを歩いて駅へ着くと、昨日の完乗に立ち会った面々のうち、本人を含めた4名が集合していた。1時間に1本程度しか列車がないので、自然とこのような形になるのであろう。4人とも同じ名無しのIC940列車でザルツブルクへ出て、私ともう一人は後続のEC662列車「グスタフ・クリムト」が到着するまでのわずかの乗り継ぎ時間に、コインロッカーへトランクを預けるべく30シリングを握りしめてダッシュ。

EC662列車はザルツァッハ川の支流を渡ってドイツ領内へ入るが、フライラッシングなどドイツ連邦鉄道(DB)の駅には一切停車をしないコリアドツーク(回廊列車)の一つとなっている。ローゼンハイム郊外の短絡線を渡り、昨日のD768列車と同じルートを通って再度オーストリア領内に入った。ECのような長距離列車では、距離及び線形共にこちらのルートの方が時間短縮効果は大きい。もちろん出入国監理官は乗って来ない。

インスブルック中央駅で、このままスイスへ向かうオーストリアの鉄道全線完乗と言う偉業を達成したご本人と別れを告げる。接続よくゼーフェルト行きの5446列車があったので、21番線に停車していた青とクリームのツートンカラーに彩られた電車に乗り込む。次のインスブルック西駅を出ると、5446列車のモーターがうなりを上げて急勾配をグングン登って行く。クラーネビッテン〜ホッホツィール間がこの路線のハイライトシーンで、遙か眼下にチロル谷を行く線路が小さく見える。絶壁に穿たれたトンネルを幾つも抜ける箇所は、スイスのレッチュベルク線から見下ろすローヌ谷によく似ており、スケールを一回り小さくしたような感じだった。

インスブルックへ戻り、駅前から市電のルートに沿って反時計回りにムゼウム通り、マリア・テレジア通り、サルールナ通りを経て、所要約40分で市内を1周してみた。途中には凱旋門や、いかにもおいしそうな臭いを漂わせながらハム・ソーセージを売っている肉屋などもあり、飽きることがない。インスブルック中央駅本屋はちょうど改装工事中で雑然としており、食事が出来る場所なども限られていた。

15 イタリアの回廊列車

これから乗車するE1871列車は、イタリアを経由する第二の回廊列車だ。先程と異なりこちらは各駅に停車するので、その気になればイタリアに入国することが可能である。その証拠に国境駅のブレンネロ(ブレンナー)駅では、拳銃を腰にぶら下げた出入国監理官が乗車して来た。それでもE1871列車は回廊列車に指定されていて、イタリア国鉄(FS)なのに東欧レイルパスでも乗車可能だ。オール2等編成だが、終点まで約3時間の長丁場になるので、禁煙コンパートメントを確保し、ピザで腹ごしらえをしておく。

さて、定刻に発車したE1871列車は、イタリアとを結ぶ幹線ルートだけに複線の重軌条が敷設されている。トンネルを幾つも潜り、谷を大きくU字型に迂回しながら高度を稼いでグングン登って行く。小さい池のようなブレンナー湖を右に見て、オーストリアとイタリアの国境峠を越えた場所に位置するブレンネロ駅に到着した。

イタリア国鉄になって日本と同じ進行左側の線路を走るようになり、下り坂になったのを幸いとばかりにガンガン飛ばす。オーストリア連邦鉄道の時刻表では、イタリア国内の停車駅と発着時刻は省略されているので、ダイヤ通りなのか判らなくなる。ボルツァノ方面へ向かう本線との分岐駅フォルテッツァ(フランツェンシュフェーステ)でも列車はスイッチバックせずに、東に進行方向を変える。イタリア北部のこの地域は、各駅ごとに駅名がイタリア語とドイツ語で併記されているのだが、不思議なことに全く読み方の違う駅名が多い。

イタリア側の国境駅サン・カンディード(インニッヒェン)でイタリア国鉄の車掌は下車し、オーストリア連邦鉄道の車掌と出入国監理官が乗車する。しかし、全く怪しげな所のない私には一瞥するだけでそのまま通り過ぎ、またもやパスポートコントロールは省略されてしまった。オーストリアの山々を見上げながら深い谷を走り抜け、東チロルの中心地でオーストリア最高峰のグロース・グロックナー南側登山口でもあるリーンツに到着した。ホーム反対側に停車していた接続の4637列車に乗り継げばここから先は谷も開けて、リーンツから約1時間でシュピタール・ミルシュテッター湖に到着した。

16 バート・ガシュタインのラドン温泉と大瀑布

ミュンヘン行きのEC190列車「フーゴ・フォン・ホフマンシュタール」は、ドイツ連邦鉄道の新型客車を使用しており、奇抜なデザインとなっている。2度目のタウエルン峠越えで、バート・ガシュタイン(北緯47度6分25.01秒、東経13度7分32.51秒、標高1,365m)に下車した。お目当ての駅前温泉フェルゼンバートは、入口がロックされていて中へ入ることが出来ない。まだ19時半で辺りは明るいのだが、早い店仕舞いだ。

バート・ガシュタインは温泉だけではなく、滝でも有名である。ガイドブックの案内に従って下へ降りていくと、橋の左右で見事な滝が轟々としぶきを上げている。さらに下へ降り、ラドン泉の飲泉場でかじかんだ指先を暖める。実際に飲んでもみたが、無味・無臭で癖がない。47℃と入浴するにはちょうどよい湯加減で、ここにもし日本のような露天風呂があったなら、間違いなくザブンと一風呂浴びているところだ。下から見上げる滝も迫力があり、水しぶきが降りかかる。ふと足元を見ると、小枝の端切れのように見えていた物が動いている。目を近付けてよく見たら、巨大ナメクジと判明しビックリ。誤って踏み付けると気色悪いことこの上ないから、要注意だ。駅までの戻りはかなり難儀で、空きっ腹も手伝って息が切れた。

ガラガラのIC797列車「ヘルマン・グマイナー」で、ザルツブルク(北緯47度48分27.43秒、東経13度2分19.61秒、標高683m)中央駅へは深夜の到着。駅周辺を散策しようとしたが、吐く息が白くなるほどの冷え込みと雨で断念する。それでも深夜時間帯なのに、待合室やスナックコーナーなどは結構な賑わいを見せており、食べる物には困らない。日付が変わる前にコインロッカーからトランクを請け出し、今夜の宿となるEN269列車が入線する5番線ホームの待合室で時間まで待機する。この列車は、一昨夜お世話になったEN268列車の双子の兄弟である。しかし、例の有料トイレにはこんな時間なのにまだあのおやぢが頑張っていて、用を足せないのには参った。

17 大入り満員の夜行列車でハンガリーへ

ザルツブルクでの待機時間は非常に長く感じた。特に日付が変わってからの1時間半は、寒さと眠気に耐えなければならず、ひたすら体力勝負の世界であった。体力の限界が近付いた頃に先ずミュンヘンからブダペストへ向かうハンガリー編成が到着したが、予想通りどのコンパートメントも満席で通路に寝ている人もいる始末だ。転線後に後部へ連結されたウィーンまでのインスブルック編成には空席があったので、やむを得ずこちらの座席車でウィーン西駅まで仮眠し、その後ブダペスト行きの車両へ移動する方針に変更した。

目が覚めると、おかしなことに進行方向が変わっていた。確か横になる前はハンガリー編成がウィーン寄りだったのに、今は逆になっている。もっとも2時過ぎの意識が朦朧としかけていた頃のことだから、寝惚けて勘違いしているのかも知れない。ハンガリー編成は5両のうち、1両は荷物車、2両は寝台車なので、東欧パスで追加料金なく乗れるのは残る2両のコンパートメント車のみとなる。ウィーン西駅でかなりの下車客があったので何とか座席は確保出来たものの、ハンガリー人に囲まれて肩身が狭い。これだけの利用客があるのだから、増結してもらえるとありがたいと思うのは、我が儘だろうか。

EN269列車には愛称が付いており、「カルマン・イムレ」と時刻表に明記されている。読み方は少々怪しいが、おそらくハンガリーの有名人なのだろう。ウィーン西駅を出ると、バイパス線を経由してウィーン市の南側を大きく迂回する。オーストリア領内の停車駅はブルックa.d.ライタのみで、ここからオーストリア側の国境駅パーンドルフの出国スタンプを押してくれるオーストリアの出入国監理官と、ジュールのスタンプを押してくれるハンガリーの出入国監理官が乗車して来て、事務的に作業を済ませる。

国境を越えてハンガリーに入ると、乗務員も交代するから再度車内改札を受けることになる。牽引する電気機関車もハンガリー国鉄(MAV)のものに付け替えられたようだ。ハンガリー国内は、西トランスダヌービア地方から中央トランスダヌービア地方に掛けての平原をひたすら走るだけなので車窓もおもしろくなく、極めて退屈だ。ジュールを出てしばらくしてから進行左手にドナウ川の土手が見えたが、すぐに離れて行った。やがて人家が増え、ドナウの真珠とうたわれたブダペスト市内(北緯47度29分22.04秒、東経18度58分11.65秒、標高364m)へ入ると、市街の南端を迂回しながらドナウ川を渡り、ブダペスト東(ケレッティ)駅へ終着。

18 登山電車と子供鉄道

ブダペストも入口の駅と出口の駅が異なるので、少々つらいが荷物を持って移動しなければならない。取り急ぎ両替所で例によって千円札1枚を差し出すと、1,810フォリント(=0.55円/フォリント)が返ってきた。想像していたよりも為替レートが悪いようだ。地下の切符売り場窓口で市内交通の一日乗車券を購入すると、値上げされていて800フォリントもした。早くも残りたったの千フォリントになってしまい、もしかしたらまたもや昼飯にありつけないのではと言う不安がよぎる。いや、昼飯どころか朝飯だってまだ済ませていないではないか。でも食い気よりも鉄分補給最優先と言うことで、地下鉄乗り場へ急ぐ。

ブダペストの地下鉄ホームは何だか、薄暗くて陰気だ。進入してきた2号線の電車も、かなりくたびれた印象を受ける。方式は第三軌条のワンマンカーで、車内は普通のロングシートだ。飛び交うハンガリー語は全く意味不明だし、とうとうこんな所まで足を踏み入れてしまったのかと感慨深い。民族による違いは多少あるのだろうが、当たり前のことながらこちらの女性は彫りが深いし、ドキッとするような美女が多くて目移りしてしまう。

ブダペストの地下鉄ホームは何だか、薄暗くて陰気だ。進入してきた2号線の電車も、かなりくたびれた印象を受ける。方式は第三軌条のワンマンカーで、車内は普通のロングシートだ。飛び交うハンガリー語は全く意味不明だし、とうとうこんな所まで足を踏み入れてしまったのかと感慨深い。民族による違いは多少あるのだろうが、当たり前のことながらこちらの女性は彫りが深いし、ドキッとするような美女が多くて目移りしてしまう。

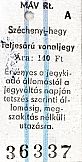

ドナウ川を地下で潜って、終点のデリ・パーヤウドヴァル駅で下車。ここはハンガリー国鉄ブダペスト南(デリ)駅の真下に位置する。最終的にはここへ戻ってくるので、荷物をコインロッカーに預けようとしたが、どれも壊れていてコインを入れてもロックされず、使い物にならない。この辺りに元東側諸国らしさが表れているような気がした。荷物を預けられないのなら持って移動するよりなく、思わず溜息が漏れる。それでも気を取り直し、登山電車の乗り場までは徒歩20分程掛かるが、街見物も兼ねて市電には乗らずに歩いて行くことにした。

ガイドブックにはその名もズバリ登山電車とあり、余り期待していなかったのだが、ラックレールが敷いてあるところを見ると、本格的なアプト式鉄道らしい。観光客を中心に2両の電車は座席が埋まり、途中8駅に停車しながらゆっくりした速度でブダペスト西郊の住宅街の中を登って行く。20分間隔の運転で、気軽に乗れる地元住民の生活の足ともなっているようだ。最急勾配は110‰、途中1回だけ下ってくる電車と交換し、所要16分で終点のセーチェニヘギーへ到着した。ハンガリー語の駅名もどのように発音するのか全く不明で、ローマ字読みするしかない。

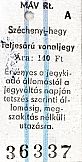

登山電車の駅から少し歩いた所に子供鉄道なる怪しげな乗り物がある。ブダペスト市の地図を広げると、先程乗った登山電車、子供鉄道、そして市電が周遊ルートになっており、鉄分を求めて初めてブダペストを訪れた者が回遊するおあつらえ向きのコースになっている。何が子供鉄道なのかと説明すると、子供が鉄道の運営に当たっているからである。子供と言っても十代の中学生位の年代で、小学生などは含まれていない。また、全ての業務が子供達だけで運営されているわけではなく、運転や連結など危険な作業などは大人がサポートしている。非電化路線で、ディーゼル機関車が2両の客車を牽く。ところが、時刻表を見ると1時間に1本の運転であることが判明し、直前に出たばかりでついてない。窓口の子供駅員にブダペスト市内交通の一日乗車券を提示すると、それでは乗れないと言う。結局片道140フォリントの追加出費で、硬券を入手した。

登山電車の駅から少し歩いた所に子供鉄道なる怪しげな乗り物がある。ブダペスト市の地図を広げると、先程乗った登山電車、子供鉄道、そして市電が周遊ルートになっており、鉄分を求めて初めてブダペストを訪れた者が回遊するおあつらえ向きのコースになっている。何が子供鉄道なのかと説明すると、子供が鉄道の運営に当たっているからである。子供と言っても十代の中学生位の年代で、小学生などは含まれていない。また、全ての業務が子供達だけで運営されているわけではなく、運転や連結など危険な作業などは大人がサポートしている。非電化路線で、ディーゼル機関車が2両の客車を牽く。ところが、時刻表を見ると1時間に1本の運転であることが判明し、直前に出たばかりでついてない。窓口の子供駅員にブダペスト市内交通の一日乗車券を提示すると、それでは乗れないと言う。結局片道140フォリントの追加出費で、硬券を入手した。

12時ちょうどに発車した列車は、保線状態が悪いのかガタガタとかなり揺れる。まだあどけなさの残る車掌と駅員の間で交わされる敬礼の姿勢が初々しい。列車は公園のようになった雑木林の中をゆっくりと下り始める。途中に6駅あり、中間の駅で丘を登って来る列車と交換するのは先程の登山電車と同じだ。二人乗務の子供車掌が、ドアの開閉から切符のチェックまでキビキビとこなしていて微笑ましい。U字カーブやトンネルなどもある本格派で、麓の終点ヒューベスベルギーまで所要40分だった。

19 市電の特別車内改札隊とHEV

子供鉄道の駅から少し下った所にブダペスト市電の乗り場があり、停車していた56系統の電車に乗り込む。ブダペスト市電は、全て同じ黄色と白のツートンカラーに塗り分けられており、派手なボディ広告などはない。車窓をぼんやり眺めていたら、突然途中駅から私服に赤い腕章をした二人組が乗って来て、車内改札を始めた。一人はTシャツにジーパンのおやぢ、もう一人はおばはんで、もしかしたら夫婦かも知れない。神業のように手際よく車内改札を済ませ、さっさと次の停留所で降りて消える。まるで月光仮面のようでもあり、唖然とする。ヨーロッパ各都市の市内交通は、地下鉄も含めて駅での改札という概念がないので、タダ乗りしようと思えば幾らでも出来るが、見付かったときは厳しい罰金が待っている。しかし、今回の旅行で実際に市内交通の車内改札に遭遇したのはこれが最初で最後だった。56系統の市電は、専用軌道と併用軌道を使い分けながら、ブダ地区の中心であるモスクワ広場まで23分で運ばれた。

モスクワ広場には放射状に多くの路線と系統が集まっているが、路線図がないので行き先などは全く判らない。ブダペストの市内交通には、市電と地下鉄のほかにHEVと呼ばれる郊外電車が走っている。モスクワ広場から地下鉄2号線に一駅だけ乗り、バッチャーニ広場で下車。地下で連絡しているHEVにはここで乗り換えとなり、薄暗いホームに横付けされていた3ドアのセミクロスシート電車に乗車。少し物足りないが、次のマルギット・ヒードで下車した。HEVにも市内交通の一日乗車券が適用されるので、追加支出はない。

20 ハンガリー式温泉入浴は不発

ブダペストはヨーロッパでは知られた有数の温泉街で、市内のあちこちに温泉が湧いている。今回はそれらの中からHEVにも乗れるという単純な理由で、ルカーチ温泉を選択した。17系統の市電通りに沿って歩くと場所はすぐに判ったが、どうすれば入浴出来るのかシステムがさっぱり判らない。ようやくチケット売場らしき所を見付けたが、英語での表記が全くない上に言葉も通じない。とにかく「ふろ」と言うハンガリー語が判らないので、身振り・手振りで説明するが、ふろと言っているつもりなのにプールへ案内されてしまう。

しかもどこに更衣室があるのか判らず、建物の中をウロウロ。ようやくロッカーへたどり着き、水着に着替えた後どうすればよいのか他人の様子を見ていたら、入口にいた白衣の男性に合図を送るとロッカーに鍵を掛けてもらえることを学習した。受け取った番号札には83、ロッカー番号は23と異なるが、中へ何か書き込んでいたので、番号札と関連付けているのだろう。

さて、温水プールに足を入れようとしたらいきなり笛が鳴り、監視員から水泳帽をかぶれとジェスチャーで示される。しかし、そのようなものを旅先で持ち合わせているわけがなく、途方に暮れていると、親切な人が見るに見かねたと言った表情で、貸してくれた。これでやっと温水プールへ入れたものの、余りにもぬるいのに驚いた。温水と言うよりは限りなく水に近く、ガッカリした。

水泳帽を貸してくれた紳士によくお礼を言って、早々に退散する。せめてもの救いは、シャワールームで浴びた温水シャワーだ。これは紛れもなく温泉で、心まで冷え切ってしまった体をほぐし、暖めてくれる。ほのかな硫黄の香りを嗅ぐと、ホッとするから不思議なものだ。いずれにせよ越中褌のような前掛けを付けて入るハンガリー式温泉には入れなかったわけで、次回訪れる機会があったら是非ともハンガリー式温泉のみでプールのないラーツまたはルダッシュ温泉を訪ねることにしたい。

21 最後の国境越えと深夜のホテル探し

バッチャーニ広場から6系統の市電でモスクワ広場へ戻る。モスクワ広場の正面には世界共通の味?マクドナルドが店を構えていた。昼を少し過ぎていたが、朝から(正確には昨夜から)何も食べていなかったので入ろうとしたところ、現金の持ち合わせがないことに気が付いた。先程のルカーチ温泉のプールに800フォリントも使ってしまったので、手元には70フォリントしか残っていない。これではハンバーガー一つ買えないではないか。クレジットカードが使えるのかどうか確認しなかったが、注文してダメな場合は目も当てられないので諦め、空腹のままブダペスト南駅へ戻る。

既に7番線にはIC916列車が入線しており、予想に反してガラガラだった。このIC916列車は、前3両は私が乗るショプロン行き、後ろ6両が途中のチョルナで分割してゾンバトヘイ行きとなる。今日は久しぶりに青空が覗き、汗ばむぐらいだったから、1等車の開放席に落ち着くと、空調が利いていて気持ちいい。ブダペスト滞在7時間弱で、ブダペスト南駅を定刻に発車。ジュールで往路に通った路線と分かれて、進路を南西に取る。ジュールからはハンガリー国鉄(MAV)ではなく、ジュール・ショプロン・エーベンフルト鉄道(GYSEV)と言う私鉄になる。しかし、ハンガリー国鉄と相互乗り入れしているので、私が所持している東欧レイルパスでも乗車出来る。

さて、国境駅のショプロンへ着いたはよいが、どうしたらウィーン行きの列車が発着する5番線ホームへ行けるのかが判然としない。すぐ隣にホームは見えているのだが、連絡通路らしき階段を降りていくと、鉄格子に阻まれて先へ進めない。しかし、その鉄格子の先に見える通路を歩いて行く人の姿が見えたので、どこかに入口があるはずである。一旦駅の外へ出て左に回り込み、やっとの思いでパスポートコントロールがあるのを発見した。ハンガリー側とオーストリア側双方のチェックを受けたが、ここでは残念ながら出入国スタンプを押してはくれなかった。先程鉄格子の先に見えた連絡通路を通り、オーストリアからの列車が発着するホームへ上がれた。つくづく無理に構内横断などしなくてよかったと、胸をなで下ろした。

ドイツェクロイツからやって来たE1766列車は、今回最後に乗車する第三の回廊列車(コリアドツーク)で、2階建ての新車だった。せっかくなので2階へ上がって、腰を据える。ショプロン駅で出入国手続きは済んでいるので、国境を越えても出入国監理官は乗って来ない。既にオーストリア領内に入り、駅名もドイツ語標記になっているのに、駅名標は青地に黄文字のハンガリー式のままとなっている。この種を証すと、今走っている路線はハンガリーの私鉄ジュール・ショプロン・エーベンフルト鉄道所有であり、オーストリア連邦鉄道の車両がそのまま乗り入れているのだ。ただし、乗務員は制服からしてジュール・ショプロン・エーベンフルト鉄道の職員であることは明白で、両者が接するエーベンフルトで交代した。

エーベンフルトで向きを変えたE1766列車には、「ブラウフレンキッシュラント」と言う愛称が付いており、エーベンフルトからウィーン・マイトリンクまでノンストップの快速運転となる。ウィーン・マイトリンクで乗り継ごうとしたS15のウィーン・ヒュッテルドルフ行きが、突然ウヤになった。1時間に1本しか運転されないS15を簡単に運休にして欲しくないが、次の列車まで待てないので、地下鉄U6でウィーン西駅へ出た。

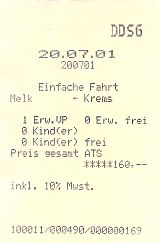

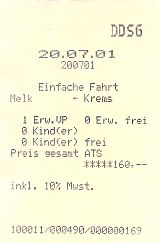

4番線のIC748列車は、ホームライナー的性格の列車らしいが、1等のコンパートメントは空いていた。今夜の宿泊地となるメルク(北緯48度13分39.44秒、東経15度19分26.34秒、標高458m)へは、深夜22時半過ぎの到着。これからホテル探しを始めるが、思ったよりも難航した。駅前は既にひっそりと寝静まっており、「ZIMMER FREI」と書かれた看板灯火を落とした所が多く、呼び鈴を押しても誰も出て来ない。それでもライトアップされた大聖堂前のレストラン街ではこの時間でも賑わいを見せており、1件のガストホーフに朝食付き500シリングで無事投宿出来た。

22 土砂降りのドナウ川下り

翌朝雹が激しく叩き付けられる音で目が覚める。最終日だというのに最悪の天候かと、布団の中で思う。これで今回の旅行は、初日、二日目と第六日目の昨日を除き、4日間雨にたたられるありさまだ。夕方にはウィーン・シュベハット空港から飛び立つので、今日はウィーン近郊を乗り歩く予定だ。通り雨だとよいのだが、傘をさしてドナウ川方向へ下って行くと、アルターム川に架かる橋と船乗り場らしき道標が出ていた。まだ時間があったので、アルターム川に掛かる鉄橋を渡り、そこに掲出されていた地図で船着き場が二つあることを知る。よせばいいのに先に遠い方へ向かって歩き出したのが運の尽き。

ドナウ川のほとりへ出たものの、そこにはスイスの国旗を掲げた船が停泊しているだけで、目指すドナウ川下りの観光船ではなかった。急いで引き返すが、日頃の運動不足がたたって足が思うように動かない。息を切らして先程の鉄橋を渡り、アルターム川のほとりにあるもう一つの船着き場が見えたときには、出航して行く船の後ろ姿が見えた。次の船は、2時間半後の11時。せっかくウィーンでゆとりを取るためにメルクまで先行したのに、全く無駄になってしまった。くたびれ果てて周辺を散策する気力すら失せ、切符売り場らしき屋根の下で雨宿りをする。

雨は激しくなる一方で、雷も鳴り始めた。この上船が運休になったら目も当てられないが、増水しているわけではないので大丈夫だろう。人気のなかった切符売り場へ、それでも10時を過ぎると少しずつ船に乗る人が集まって来る。切符売り場もようやく開き、東欧レイルパスを提示したら、20%OFFの160シリングになった。雨の中を自転車でやって来る人達が意外に多く、そのまま船に積み込まれる。船内で座ろうとしたら、どこもレストランのようにテーブルセッティングされていて、自由に座れそうな席がない。屋根のないオープンデッキにはフリースペースのベンチがあるのだが、外は寒く雨も降っているので、居場所がなくて困った。

雨は激しくなる一方で、雷も鳴り始めた。この上船が運休になったら目も当てられないが、増水しているわけではないので大丈夫だろう。人気のなかった切符売り場へ、それでも10時を過ぎると少しずつ船に乗る人が集まって来る。切符売り場もようやく開き、東欧レイルパスを提示したら、20%OFFの160シリングになった。雨の中を自転車でやって来る人達が意外に多く、そのまま船に積み込まれる。船内で座ろうとしたら、どこもレストランのようにテーブルセッティングされていて、自由に座れそうな席がない。屋根のないオープンデッキにはフリースペースのベンチがあるのだが、外は寒く雨も降っているので、居場所がなくて困った。

4分遅れで出航した船は、ドナウ川と合流したところで右側に反転して向きを変える。船内には何カ国語かで観光案内放送が流れるが、スイスのユングフラウヨッホと同様に最後には日本語でも放送された。ドナウ川はこの辺りで川幅が100m以上もあるので、谷と言うには余りにも開放的だが、所々に絶壁が落ち込んでいる。そう言う崖の上には中世風の廃城があって、新婚旅行で訪れたライン川を思い出させる。このヴァッハウ渓谷の北岸には、オーストリア連邦鉄道の非電化路線が並行していて、時折気動車が姿を見せる。途中シュピッツとデュルンシュタインに停船し、自転車のツーリング客や団体観光客が乗降するのを見ていると、観光ルートとしてそこそこ利用されている様子が判る。

ヴァッハウ渓谷の終わりクレムスで下船すると、少し小降りになっていた雨がまた一段と激しく降り出した。駅と思われる方向へ向かって歩き出すが、一向にそれらしき姿が見えない。船の到着が少し遅れたし、次の列車を逃すとウィーンでの行動がかなり制約されてしまうので、気を揉む。傘はさしているものの荷物までずぶ濡れになりながら、駅が見えたときにはもうE1673列車の発車時刻になっていた。ここで普通は諦めてしまうのだが、尻に鞭を当てて小走りに駅へ駆け込むと、まだE1673列車の姿がホームに見えるではないか。階段を潜って3番線に停車している列車へ乗り込み、着席すると同時に4分遅れで発車した。もちろん私を待っていたわけではなく、雨で接続列車が遅れていたらしい。発車してからもしばらくは眼鏡が曇るし、息が切れて口も利けない状態だったが、初めて列車の遅れに感謝した次第である。

チェコとの国境駅からやって来たローカル線と合流すると、雨の影響で心持ち増水したように見えるドナウ川を一気に渡る。トゥルンで対岸の路線と合流し、複線となったS40の走るルートをたどり、ウィーン市街(北緯48度10分54.78秒、東経16度22分25.51秒、標高448m)へ入る。外郭線との接続駅ハイリゲンシュタットを過ぎると、2つ目が終点のウィーン・フランツヨーゼフ駅だ。薄暗い頭端式のターミナルで、南海の汐見橋駅のようなうらぶれた下町の印象を受けた。

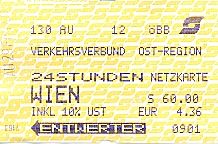

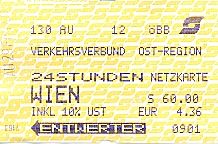

23 ウィーン市電と地下鉄巡り

駅前から33系統の市電に乗り、ニュスドルファー通りで高架を行く地下鉄U6に乗り換える。本当なら市電に乗る前に買わなければいけなかった市内交通の一日乗車券を、地下鉄の駅で購入する。自動券売機に60シリング入れ、24時間と書いてあるボタンを押すとペラ券が出て来る。U6の電車は、新旧取り混ぜ市電の連接車を3〜4編成連結したような組成で、ほとんど高架線上を走る。運転席後ろで見ていると、古い車両でもボタン操作だけで動くATOを採用しており、外見に似合わずハイテクを装備していた。地下へ突入したレンゲンフェルトガッセで、ホーム向かい側へ入線してきたU4の電車に乗り継ぐ。U4をU6が挟み込むような線路配置となっていて、乗り換えの便を図っているのだ。2つ目のシェーンブルンで下車し、地上へ出る。どうやら雨も上がり、天候は回復に向かっているようだ。

通りの南側にはかの有名なシェーンブルン宮殿が構えているが、一瞥するだけで踵を返す。反対の北側にはオーストリア連邦鉄道時刻表の裏表紙にもなっている産業技術博物館があるので、そちらへ足を向けたものの入口が判らず、ウロウロしているうちに結局1周してしまった。中へ入ってみたが、30分と経たないうちにタイムアップ。後ろ髪を引かれる思いで産業技術博物館を出て、ペンツィンガー通りから58系統の市電に乗り、ヒーツィンクで再びU6に乗り換える。U6は地上へ出て堀割の中を走っており、オーストリア連邦鉄道との共同使用駅ウィーン・ヒュッテルドルフに終着。

通りの南側にはかの有名なシェーンブルン宮殿が構えているが、一瞥するだけで踵を返す。反対の北側にはオーストリア連邦鉄道時刻表の裏表紙にもなっている産業技術博物館があるので、そちらへ足を向けたものの入口が判らず、ウロウロしているうちに結局1周してしまった。中へ入ってみたが、30分と経たないうちにタイムアップ。後ろ髪を引かれる思いで産業技術博物館を出て、ペンツィンガー通りから58系統の市電に乗り、ヒーツィンクで再びU6に乗り換える。U6は地上へ出て堀割の中を走っており、オーストリア連邦鉄道との共同使用駅ウィーン・ヒュッテルドルフに終着。

これから11番線ホームより15分おきに発車するS45で外郭線をたどることにする。次のペンツィンクから外郭線に乗り入れ、ウィーン市の西側を時計回りに走行するので、地下や堀割の区間が多い。最後の1駅区間だけが単線となっているほか、終点のハンデルスカイはS1〜3の路線と立体交差しているので、環状運転をする気はないのだろう。すぐにやって来たS2のレオベンスドルフ行きの電車で、ウィーン北駅へ。かつてはチェコやスロバキア方面への国際列車や空港へ行く路線が発着していたターミナルだったが、今はウィーン南駅にお株を奪われ、落ちぶれてしまった。左手に見える遊園地も浅草の花屋敷を連想させるようで、どこかわびしい。やはり空港線分岐駅として6月まで活躍していたレンヴェク駅も工事中のため通過し、3度目のウィーン南駅へ戻って来た。

24 よもやのフライトキャンセル

ウィーン南駅から最後のランナーとなるE729列車でウィーン・シュベハット空港へ、フライトの2時間前に到着。7日間毎日使い続けた東欧レイルパスも、これでお役ご免だ。到着時と同じターミナル2にあるエールフランスのカウンターで搭乗手続きを済ませてから、指定されたC60ゲートへ移動する。義理の土産は空港の免税店で買うことに決めていたので、迷わずにモーツァルトの丸いチョコレートを大量に買い込んだ。余った33シリングではビール1杯も飲めないので、コインは土産にするしかない。ところで搭乗券にはC60とあるのに、モニターを見るとパリ行きのAF2039便はC54と案内されている。係員に尋ねるとモニター表示の方が正しいと言うことになり、そちらのゲートへ再移動する。

手続きの簡略化は大いに結構だが、簡単な手荷物検査だけでパスポートコントロールもなくなったのは味気ない。しかし、手荷物検査で荷物をベルトコンベアに載せた時に、今朝メルクのホテルで非常食用として失敬したゆで卵が二つゴロゴロと転がり出たのには参った。係官がこれは誰のだと大声で持ち主を捜し始めたものだから、手を挙げるのが大変恥ずかしかった。当時は笑い話ですむエピソードだったが、今ならどのような対応になったか計り知れない。

そんな騒動の後、比較的新しいA321機材に搭乗し、通路側の30D席に座る。特に遅れもなく飛び立ったので、安全な運行が期待される。シャンパンを所望したら有料だと言われたが、同じ国際便でもヨーロッパ内は無料サービスではないようだ。シャルル・ド・ゴール空港には往路と同じホールDに到着し、今度はシャトルバスではなく、カートに荷物を載せて歩いて移動してみる。そのままF2ターミナルまで行けるのかと思ったら、RERの駅がある所までは問題なかったものの、その先に段差があってカートのまま進むことは出来なかった。ヨーロッパ内のホールはノーチェックだったのに、F2ターミナルへ入るときにはパスポートコントロールが必要だった。パリ(北緯49度0分5.90秒、東経2度34分19.65秒、標高390m?ハンディGPSは、高度の測定誤差が大きいようだ)までは順調であり、F54ゲートの前に場所を確保して、搭乗までの約1時間を荷物の整理などに当てた。

これから搭乗するAF286便は23時半の出発だから23時頃には案内があってもよいはずなのに、全くその気配がない。隣のゲートでは同時刻発のブエノスアイレス行きが搭乗を開始しているのだから、明らかにおかしい。23時半になってようやく機材の整備不良により出発が遅れる旨の放送が日本語であった。まぁ、この程度ならよくあることと別に急ぐ旅でもないので、この時点では楽観視していた。ところが0時を過ぎた頃になって、機長判断により部品交換を行うため、出発は2時に延期されると案内されるに及んで、場内にどよめきが流れた。この段階でエールフランスは、炊き出しならぬサンドイッチと缶ジュースを全員に配布し、ひもじい思いをさせなかったのは立派だ。

そのうちに眠くなり、いすの上でウトウトしてしまったが、周りのざわつきに目が覚めた。時計を見ると1時半。案内放送に耳を傾けていたフランス人が、「何だとぅ」と言う表情で先に立ち上がった。次に丁寧な日本語で、部品交換は終了したが、航行の安全が保障出来ないとの機長判断によりフライトをキャンセルし、13時半の出発に変更すると繰り返した。さらに、これから宿泊ホテルの手配をするので、もうしばらくお待ち願いたいと続いた。元々1日余裕を見てあったので問題はないし、むしろ1日余計にヨーロッパに滞在出来てホテル宿泊と朝食のおまけ付きなのだから、内心ラッキーと思った。

ホテルクーポンを渡すカウンターへ一斉に待っていた客が群がったが、慌てずにホテルクーポンを受け取り、エールフランス側で用意したシャトルバスで、空港近くのアコーホテルグループのエールフランス提携ホテルまで運ばれる。エレベータなどがかなり古くてくたびれていたが、南館の609号室はダブルベッドで広々としていたし、タダで泊まれるのだから文句はない。もう2時を回っていたので、何も考えずにそのまま横になった。

25 テロリスト容疑で一騒動

昨夜は着替えもせずに寝てしまったので、朝からシャワーを浴びてサッパリする。朝食を取るべく下のレストランへ降りて行くと、チケットを出せと言う。そのようなものはもらっていないので、無いと言うとダメの一点張りで中へ入れてくれない。仕方なく拙い英語でフロントへ掛け合い、朝食券を強引にもぎ取ってようやく朝食にありつけた。ホテル前の5番乗り場から出ているシャトルバスで、シャルル・ド・ゴール空港ターミナル2のホールFまで所要8分だった。ホテルからターミナル9までは歩いても行けるようだから、案外近いのかも知れない。

帰国が1日延びてしまったことを家族に伝えるため、空港のクレジットカード電話から何度も挑戦してみたが、どうしても通じない。ガイダンスに従い、00+81+自宅電話番号の順に入力しているのに、何がダメなのか判らない。4〜5回試みてダメだったので、諦めた。こんなことならエールフランスの携帯電話レンタルサービスを利用しておけばよかったと思う。

正午を過ぎると、F54ゲート周辺には続々と昨夜別れた面々が集まって来る。いや人数的には昨夜よりも多いような気がする。それもそのはずで、この時間帯にはAF276便東京(成田)行きとAF292便大阪(関西空港)行きの2便が別にあり、同じゲート周辺にたむろしていたためらしい。それでは私が乗るAF286便は、どのゲートからいつ出発するのか。先の2便が搭乗終了し、ゲート周辺が閑散とした13時半頃になって、出発が昨夜の案内よりも大幅に遅れることと、搭乗ゲートがF45に変更になる旨の案内放送があった。案内に従って皆ゾロゾロとまるでさまようジプシーのように移動して行くが、私は面倒くさかったのでそのまま様子を見守ることにした。

その後何の案内もなく、ただ待っているだけでは退屈して来たので、トイレのついでに荷物を残したままホール内を散歩しに出かけた。しばらくして戻ってみると、私の荷物の周りを数名の警官隊とトランシーバを手にした空港警備関係者が取り巻き、何やら人垣が出来ているではないか。どうやらターミナル内はあちこちでモニター監視されていて、持ち主の見当たらない荷物が一定時間放置してある場合は、不審物と見なされるらしい。早い話が私の荷物を爆弾と間違われたようなのだ。このときは、口頭による厳重注意ですぐに開放されたが、今なら例の同時多発テロ事件の影響で、別室に連行されて尋問をされるなど面倒なことになっていたかも知れない。今同じ事をすると、笑い話では済まされない恐れがあるので、放置プレイにはくれぐれもご注意を。

お騒がせが一段落した14時半近くになって、ようやくバスで飛行機まで移動する案内があった。問題の機材修理が完了したようだ。バスでターミナルから離れた駐機場へ移動し、タラップを上がる。指定された通路側の16C席に座ると、隣は中年のご婦人でガッカリ(向こうもそう思ったかも知れない)。全員の搭乗には15時までかかり、満席ではないものの90%以上の搭乗率だ。機長より次のように言い訳があった。

「油圧システムの不良により整備・調整が必要となり、ギリギリまで努力したが、規定の労働時間を超えてしまったためにフライトを変更した」

まぁ、無理をして事故を起こされても困るから、安全第一で日本まで飛んでくれることを期待したいものだ。結局現地時間で16時(=日本時間7/21の23時)近くになって、ようやく離陸した。

日本到着は翌朝の10時頃ということだから、当初の予定より約16時間の遅れと言うことになる。帰国すれば嫌でも現実に引き戻されるので、余りそのことを考えずにシートの背もたれを深々と倒した。

【鉄道乗車延べキロ程】

今回の東欧諸国流浪の旅、いかがでしたでしょうか。盛りだくさんの内容で、我ながら飽きもせずによく乗ったと思います。

7/14(土) 682km(バス代行区間を含む)

7/15(日) 452km(リンツ市電、ペストリンクベルク鉄道を除く)

7/16(月) 702km(バス代行区間を含む、プラハ市電、プラハ地下鉄、ケーブルカー、ウィーン地下鉄を除く)

7/17(火) 660km

7/18(水) 747km

7/19(木) 973km(ブダペスト地下鉄、登山電車、子供鉄道、ブダペスト市電、HEV、ウィーン地下鉄を除く)

7/20(金) 121km(ウィーン市電、ウィーン地下鉄を除く)

7日間合計 4,337km(1日平均約620km)

(Traffic Circle No.36に収録)

鉄道パスは何にしようか迷った。ユーレイルパスは高いし、今回はオーストリアを中心に回るのだから2等用のオーストリアレイルパスが一番安くていいかなとも思ったが、せっかくはるか遠くまで行くのだからもう少し近隣の東欧諸国にも足を踏み入れてみたいという気持ちが働き、ヨーロピアンイーストパス(東欧レイルパス)を利用することに決め、パスの手配はいつもお世話になっている日本旅行へお願いした。

鉄道パスは何にしようか迷った。ユーレイルパスは高いし、今回はオーストリアを中心に回るのだから2等用のオーストリアレイルパスが一番安くていいかなとも思ったが、せっかくはるか遠くまで行くのだからもう少し近隣の東欧諸国にも足を踏み入れてみたいという気持ちが働き、ヨーロピアンイーストパス(東欧レイルパス)を利用することに決め、パスの手配はいつもお世話になっている日本旅行へお願いした。 初めて訪れたオーストリアの玄関ともいえる空港だが、パスポートチェックすらない。入国カードも予め記入しておいたのだが、意味をなさなかった。取り敢えず先立つものとして現金が必要なので、空港内の両替所で2万円を両替すると、2,433シリング(=8.2円/シリング)になった。ピクトグラムに従い、空港ターミナルビル地下のオーストリア連邦鉄道(ÖBB)乗り場へたどり着けた。薄暗いホームへ降りる階段付近には有人窓口すらなく少し焦ったが、ホームへ降りたら駅員のいる詰め所があり、そこで東欧レイルパスにバリデート(使用開始日の記入)をしてもらえた。1面の島式ホームへほぼ同時に列車が進入してきたので、乗り間違えないように確認して空席に座る。すぐに地上へ出て、日本と同じ進行左側の線路をS7の電車は走行する。運行回数が少ない割には空いており、この7/1から切り替わったばかりの短絡線を渡って、ゆっくりとしたスピードでウィーン東(オスト)駅へと入る。

初めて訪れたオーストリアの玄関ともいえる空港だが、パスポートチェックすらない。入国カードも予め記入しておいたのだが、意味をなさなかった。取り敢えず先立つものとして現金が必要なので、空港内の両替所で2万円を両替すると、2,433シリング(=8.2円/シリング)になった。ピクトグラムに従い、空港ターミナルビル地下のオーストリア連邦鉄道(ÖBB)乗り場へたどり着けた。薄暗いホームへ降りる階段付近には有人窓口すらなく少し焦ったが、ホームへ降りたら駅員のいる詰め所があり、そこで東欧レイルパスにバリデート(使用開始日の記入)をしてもらえた。1面の島式ホームへほぼ同時に列車が進入してきたので、乗り間違えないように確認して空席に座る。すぐに地上へ出て、日本と同じ進行左側の線路をS7の電車は走行する。運行回数が少ない割には空いており、この7/1から切り替わったばかりの短絡線を渡って、ゆっくりとしたスピードでウィーン東(オスト)駅へと入る。 問題の時刻表はどこで入手できるのか判らなかったので、先ずはホームの売店に寄ってみたが、空振り。次にインフォメーションカウンターへ行って尋ねたが、私の発音が悪いために通じず、無料で配られているペラ紙1枚の方面別時刻表を寄越した。後にドイツ通に聞いたところでは、「クルスブック」と言えば目的の時刻表をそこでも入手できたらしいのだが、そのような知識はなかった。結局3件目に訪れた構内の本屋で、ビニールに包まれてレジカウンターに山積みにされているのを見付け、100シリングでゲット。表紙の色が青から赤に変わっていたのも発見を遅らせる原因の一つとなった。

問題の時刻表はどこで入手できるのか判らなかったので、先ずはホームの売店に寄ってみたが、空振り。次にインフォメーションカウンターへ行って尋ねたが、私の発音が悪いために通じず、無料で配られているペラ紙1枚の方面別時刻表を寄越した。後にドイツ通に聞いたところでは、「クルスブック」と言えば目的の時刻表をそこでも入手できたらしいのだが、そのような知識はなかった。結局3件目に訪れた構内の本屋で、ビニールに包まれてレジカウンターに山積みにされているのを見付け、100シリングでゲット。表紙の色が青から赤に変わっていたのも発見を遅らせる原因の一つとなった。 3系統の連接車は駅前のループ線を一回りした後、フォルクス公園で他の路線と合流して左折し、中心街を直進。さらにドナウ川をニーベルンゲン橋で渡って、大学方面へ延びる路線を右に分岐する。アイゲン・シュレークルまで路線を延ばすオーストリア連邦鉄道のディーゼルカーがたむろする始発駅のウアファール駅前を通過し、ループ線を描く終点のペストリンクベルク鉄道停留所で下車。先程の非電化支線を踏切で渡った所に目指すペストリンクベルク鉄道のタル駅があった。

3系統の連接車は駅前のループ線を一回りした後、フォルクス公園で他の路線と合流して左折し、中心街を直進。さらにドナウ川をニーベルンゲン橋で渡って、大学方面へ延びる路線を右に分岐する。アイゲン・シュレークルまで路線を延ばすオーストリア連邦鉄道のディーゼルカーがたむろする始発駅のウアファール駅前を通過し、ループ線を描く終点のペストリンクベルク鉄道停留所で下車。先程の非電化支線を踏切で渡った所に目指すペストリンクベルク鉄道のタル駅があった。 市電は駅前へ乗り入れておらず、最寄りの停留所まで少し歩かなければならない。ガイドブックによると、ここから9系統の市電に乗車すれば乗り換えなしでケーブルカー乗り場まで移動出来るのであるが、こう言うときに限ってなかなかやって来ない。やっと来たと思ったら、次のヴァーツラフ広場でいきなり全員下車させられた。最初は何事が起こったのか理解できなかったが、降りてみたらすぐに原因が判明した。要するに線路を引き剥がしてのリフレッシュ工事中で、ここから先は線路がないのであった。

市電は駅前へ乗り入れておらず、最寄りの停留所まで少し歩かなければならない。ガイドブックによると、ここから9系統の市電に乗車すれば乗り換えなしでケーブルカー乗り場まで移動出来るのであるが、こう言うときに限ってなかなかやって来ない。やっと来たと思ったら、次のヴァーツラフ広場でいきなり全員下車させられた。最初は何事が起こったのか理解できなかったが、降りてみたらすぐに原因が判明した。要するに線路を引き剥がしてのリフレッシュ工事中で、ここから先は線路がないのであった。 完乗立会当日だというのに朝からむかつくような出来事があって、すこぶる機嫌が悪い。それに輪を掛けるように駅前のバス乗り場が判らないのだ。ザルツブルク駅前には多くのバスが発着しているのだが、ザルツカンマングート方面へのポストバス乗り場がはっきりしない。近くに郵便局があったので、尋ねてみたが全く要領を得ない。やはり通信・郵政とバス運輸事業とは、無関係なのかも知れない。そうこうしているうちにバスの発車時刻が迫り、焦り出す。すると見慣れた黄色い連接型のポストバスが姿を見せたではないか。目で後を追うと、少し離れたバス停に停車するのが見えたので、雨の中重いトランクを抱えてそこまでダッシュする。息を整えてザンクト・ギルゲンまでの運賃63シリングを運転手に支払い、置いてきぼりだけは免れた。

完乗立会当日だというのに朝からむかつくような出来事があって、すこぶる機嫌が悪い。それに輪を掛けるように駅前のバス乗り場が判らないのだ。ザルツブルク駅前には多くのバスが発着しているのだが、ザルツカンマングート方面へのポストバス乗り場がはっきりしない。近くに郵便局があったので、尋ねてみたが全く要領を得ない。やはり通信・郵政とバス運輸事業とは、無関係なのかも知れない。そうこうしているうちにバスの発車時刻が迫り、焦り出す。すると見慣れた黄色い連接型のポストバスが姿を見せたではないか。目で後を追うと、少し離れたバス停に停車するのが見えたので、雨の中重いトランクを抱えてそこまでダッシュする。息を整えてザンクト・ギルゲンまでの運賃63シリングを運転手に支払い、置いてきぼりだけは免れた。 ポストバスは2分延でザルツブルク駅前を出発したが、この先も悪天候の影響かザルツブルク市内で次々とお客が乗って来る。その度に料金収受を行っているので、遅れは雪だるま式に増えて行くのだ。市街を抜けて山を登り始めると、今度は停留所ごとに下車客がいて、ますます遅れに拍車がかかって行く。やっと湖が下に見えてきたと思ったら、フシュル湖で別の湖だった。もう一山越えてようやく目的地のザンクト・ギルゲンに到着したが、この段階で10分以上の遅れとなっていて、予定の船には間に合わないことが確定した。

ポストバスは2分延でザルツブルク駅前を出発したが、この先も悪天候の影響かザルツブルク市内で次々とお客が乗って来る。その度に料金収受を行っているので、遅れは雪だるま式に増えて行くのだ。市街を抜けて山を登り始めると、今度は停留所ごとに下車客がいて、ますます遅れに拍車がかかって行く。やっと湖が下に見えてきたと思ったら、フシュル湖で別の湖だった。もう一山越えてようやく目的地のザンクト・ギルゲンに到着したが、この段階で10分以上の遅れとなっていて、予定の船には間に合わないことが確定した。 別の日本人団体旅客と乗り合わせ、3729列車は定刻に麓のザンクト・ウォルフガンク駅を発車。赤い客車の後尾に付いた小さな蒸気機関車がゆっくりと押し上げて行く。途中までウォルフガンク湖が下に望めたのだが、全行程の1/3も行かないうちにガスが垂れ込めてきて視界が遮られてしまった。片道約40分で終点のシャフベルク・シュピッツェ駅へ到着。記念撮影の表情が硬いのは、震え上がるような寒さが影響していると思われる。せっかくここまで来たのだからと、何も見えないのを承知でシャフベルク山頂上まで15分で往復した。

別の日本人団体旅客と乗り合わせ、3729列車は定刻に麓のザンクト・ウォルフガンク駅を発車。赤い客車の後尾に付いた小さな蒸気機関車がゆっくりと押し上げて行く。途中までウォルフガンク湖が下に望めたのだが、全行程の1/3も行かないうちにガスが垂れ込めてきて視界が遮られてしまった。片道約40分で終点のシャフベルク・シュピッツェ駅へ到着。記念撮影の表情が硬いのは、震え上がるような寒さが影響していると思われる。せっかくここまで来たのだからと、何も見えないのを承知でシャフベルク山頂上まで15分で往復した。 ブダペストの地下鉄ホームは何だか、薄暗くて陰気だ。進入してきた2号線の電車も、かなりくたびれた印象を受ける。方式は第三軌条のワンマンカーで、車内は普通のロングシートだ。飛び交うハンガリー語は全く意味不明だし、とうとうこんな所まで足を踏み入れてしまったのかと感慨深い。民族による違いは多少あるのだろうが、当たり前のことながらこちらの女性は彫りが深いし、ドキッとするような美女が多くて目移りしてしまう。

ブダペストの地下鉄ホームは何だか、薄暗くて陰気だ。進入してきた2号線の電車も、かなりくたびれた印象を受ける。方式は第三軌条のワンマンカーで、車内は普通のロングシートだ。飛び交うハンガリー語は全く意味不明だし、とうとうこんな所まで足を踏み入れてしまったのかと感慨深い。民族による違いは多少あるのだろうが、当たり前のことながらこちらの女性は彫りが深いし、ドキッとするような美女が多くて目移りしてしまう。 登山電車の駅から少し歩いた所に子供鉄道なる怪しげな乗り物がある。ブダペスト市の地図を広げると、先程乗った登山電車、子供鉄道、そして市電が周遊ルートになっており、鉄分を求めて初めてブダペストを訪れた者が回遊するおあつらえ向きのコースになっている。何が子供鉄道なのかと説明すると、子供が鉄道の運営に当たっているからである。子供と言っても十代の中学生位の年代で、小学生などは含まれていない。また、全ての業務が子供達だけで運営されているわけではなく、運転や連結など危険な作業などは大人がサポートしている。非電化路線で、ディーゼル機関車が2両の客車を牽く。ところが、時刻表を見ると1時間に1本の運転であることが判明し、直前に出たばかりでついてない。窓口の子供駅員にブダペスト市内交通の一日乗車券を提示すると、それでは乗れないと言う。結局片道140フォリントの追加出費で、硬券を入手した。

登山電車の駅から少し歩いた所に子供鉄道なる怪しげな乗り物がある。ブダペスト市の地図を広げると、先程乗った登山電車、子供鉄道、そして市電が周遊ルートになっており、鉄分を求めて初めてブダペストを訪れた者が回遊するおあつらえ向きのコースになっている。何が子供鉄道なのかと説明すると、子供が鉄道の運営に当たっているからである。子供と言っても十代の中学生位の年代で、小学生などは含まれていない。また、全ての業務が子供達だけで運営されているわけではなく、運転や連結など危険な作業などは大人がサポートしている。非電化路線で、ディーゼル機関車が2両の客車を牽く。ところが、時刻表を見ると1時間に1本の運転であることが判明し、直前に出たばかりでついてない。窓口の子供駅員にブダペスト市内交通の一日乗車券を提示すると、それでは乗れないと言う。結局片道140フォリントの追加出費で、硬券を入手した。 雨は激しくなる一方で、雷も鳴り始めた。この上船が運休になったら目も当てられないが、増水しているわけではないので大丈夫だろう。人気のなかった切符売り場へ、それでも10時を過ぎると少しずつ船に乗る人が集まって来る。切符売り場もようやく開き、東欧レイルパスを提示したら、20%OFFの160シリングになった。雨の中を自転車でやって来る人達が意外に多く、そのまま船に積み込まれる。船内で座ろうとしたら、どこもレストランのようにテーブルセッティングされていて、自由に座れそうな席がない。屋根のないオープンデッキにはフリースペースのベンチがあるのだが、外は寒く雨も降っているので、居場所がなくて困った。

雨は激しくなる一方で、雷も鳴り始めた。この上船が運休になったら目も当てられないが、増水しているわけではないので大丈夫だろう。人気のなかった切符売り場へ、それでも10時を過ぎると少しずつ船に乗る人が集まって来る。切符売り場もようやく開き、東欧レイルパスを提示したら、20%OFFの160シリングになった。雨の中を自転車でやって来る人達が意外に多く、そのまま船に積み込まれる。船内で座ろうとしたら、どこもレストランのようにテーブルセッティングされていて、自由に座れそうな席がない。屋根のないオープンデッキにはフリースペースのベンチがあるのだが、外は寒く雨も降っているので、居場所がなくて困った。 通りの南側にはかの有名なシェーンブルン宮殿が構えているが、一瞥するだけで踵を返す。反対の北側にはオーストリア連邦鉄道時刻表の裏表紙にもなっている産業技術博物館があるので、そちらへ足を向けたものの入口が判らず、ウロウロしているうちに結局1周してしまった。中へ入ってみたが、30分と経たないうちにタイムアップ。後ろ髪を引かれる思いで産業技術博物館を出て、ペンツィンガー通りから58系統の市電に乗り、ヒーツィンクで再びU6に乗り換える。U6は地上へ出て堀割の中を走っており、オーストリア連邦鉄道との共同使用駅ウィーン・ヒュッテルドルフに終着。

通りの南側にはかの有名なシェーンブルン宮殿が構えているが、一瞥するだけで踵を返す。反対の北側にはオーストリア連邦鉄道時刻表の裏表紙にもなっている産業技術博物館があるので、そちらへ足を向けたものの入口が判らず、ウロウロしているうちに結局1周してしまった。中へ入ってみたが、30分と経たないうちにタイムアップ。後ろ髪を引かれる思いで産業技術博物館を出て、ペンツィンガー通りから58系統の市電に乗り、ヒーツィンクで再びU6に乗り換える。U6は地上へ出て堀割の中を走っており、オーストリア連邦鉄道との共同使用駅ウィーン・ヒュッテルドルフに終着。