南満州鉄道の痕跡を探し求めて

2002年(平成14年)5月10日(金)〜12日(日)

1 新滑走路からの出発

平成14年5月10日金曜日、今はまだ雨こそ降っていないが、どんよりとした曇り空である。ゴールデンウィーク明けで、比較的航空運賃も安くなるこの時期にアジア方面の国々を毎年訪れるようになって今年で6年目となった。今年はかつて日本が経営権を握り、当時世界に誇る「あじあ」号を走らせた南満州鉄道(通称満鉄)の痕跡を探し求めて、中華人民共和国の大連を訪れることになった。

空港第2ビルへ集合した13名は、団体専用のMカウンターで搭乗手続きするように指示を受ける。道路に面したいつもとは反対側のビルの外へはみ出したようなプレハブの区画で、最近出来たばかりの施設らしい。グルッと回って手荷物検査を受けると、同行者の一人が所持していたナイフ状のキーホルダーで引っ掛かり、しばらく足止めを食らった。例の同時多発テロ事件以来、手荷物検査は厳しくなるばかりだ(余談になるが、復路の大連周水子空港では靴まで脱がされた)。結局キーホルダーは危険物と見なされて機内に持ち込めず、その手続きに時間が掛かったようだ。

大連行きJAL797便はE70の案内が出ており、シャトルには乗らずに階下へ降りる。Gゲートの先に見えているのは地面なので、搭乗機まではバスで移動することになりそうだ。実際にバスで下車した所には、B767−300が待機していて、降り出した雨の中をタラップで上がる。中型であるが、まだ機材は新しい。JAL797便は、何と運用を開始したばかりの新滑走路から離陸した。在来の滑走路より距離が短いそうだから、中型機専用の離発着に使用しているのかも知れない。離陸後に映し出された機内モニターでは、瀋陽の日本総領事館に駆け込んだ北朝鮮人を中国人警察官が排除しているニュースを放映しており、これからの旅の前途を暗示しているようでもあった。

2 大連へ到着

地図を見ると判るが、大連は渤海と黄海に挟まれるように突き出た遼東半島の先端に近い位置にあり、緯度的には仙台とほぼ等しい。離陸に手間取った時間がそのまま持ち越され、大連郊外の周水子空港へは、25分遅れて到着した。検疫ゲートは素通りし、日本で取得してきた一次ビザの貼られたパスポートを提示して、入国手続きを済ませる。空港内にあった中国銀行の両替カウンターで1万円札を両替すると、626元(1元≒16円)となった。

空港の到着ロビーでこれから数日間お世話になる現地ガイドの小柄な白雪(パイシュエと読むらしいが、日本の清酒銘柄と同じですと説明があった)女史から、熱烈歓迎を受ける。空港からホテルまでは、駐車場に待たせていたバスで向かうが、途中から線路が見え始めると、ガイドの話なんかそっちのけとなり、案内する方角とは逆の窓へ視線を走らせる。私もその一人だが、それでも「大連はアカシアの木が白い花を咲かせる5月下旬がベストシーズンです」と言う言葉だけは記憶している。大連は人口270万人を擁する大都市であるが、坂が多いために自転車利用者は少ないという。確かに中国と言うとチャリンコの大群をイメージしがちだが、その後もほとんど見掛けなかった。

予想通りというか空港から30分ほどで到着した渤海大酒店は、かなりくたびれた安ホテルだった。しかも事前の連絡では大連駅がすぐ目の前のロケーションと聞いていたのに、大連駅からは徒歩20分以上も離れた中山広場に近い場末であることが判明した。我々の行程は駅を中心に移動することが多いので、これでは不便極まりない。13階のツインルームに荷物を置いて身軽になり、フロントへパスポートと帰りの航空券を預ける。しかし、これが後々トラブルの元になると言うことに、この時点では全く気付かなかった。

3 大連観光

我々のように鉄道視察を目的としている面々にはどうでも良いことなのだが、市内観光がセットになっていて、待たせていたバスに早速乗り込む。まず最初に訪れたのは、中山広場に面した大連賓館(旧ヤマトホテル)である。石造りのいかにも格式張った建築物だが、現在もホテルとして使用されており、この日も満室とのことで結構日本人には人気があるらしい。

次に訪問したのが、路面電車の車庫だった。先程まで退屈にしていた面々も水を得た魚のように目を輝かせるが、数枚写真を撮ったところで、どこから現れたのか私服の責任者?らしき人に追い払われてしまった。ガイドによると話は通してあったとのことだが、どこかに行き違いがあったのかも知れない。わずかな時間ではあったが、ジーメンス製の最新型連接車も撮れたし、フィルムも没収されなかったので、良しとしよう。

次に訪問したのが、路面電車の車庫だった。先程まで退屈にしていた面々も水を得た魚のように目を輝かせるが、数枚写真を撮ったところで、どこから現れたのか私服の責任者?らしき人に追い払われてしまった。ガイドによると話は通してあったとのことだが、どこかに行き違いがあったのかも知れない。わずかな時間ではあったが、ジーメンス製の最新型連接車も撮れたし、フィルムも没収されなかったので、良しとしよう。

観光コースは、市電の専用軌道と併走しながら星海広場へ。ガイドの話だと中国一広い公園だそうだが、いい年をしたオヤジが凧揚げに興じていた以外は、印象に残るものがなかった。バスは海沿いに走り、観光名所らしき老虎灘へ移動する。石で作られた6匹の虎が景勝地の由来らしいが、関心は頭上を横切る空中索道(ロープウェイ)に注がれており、熱心に語るガイドの説明を可哀想なくらい誰も聞いていない。結局空中索道はコースに入っていないため見上げるだけに終わったが、皆名残惜しそうだった。

しばらくバスに揺られて到着したのは、大連港だった。大連港フェリーターミナルを見下ろす8階の展望台へ昇ると、埠頭に引き込まれている貨物線と入れ換え中のディーゼル機関車が見えた。何よりも大連港は現役の旅客・貨物ターミナルであり、荷揚げ風景などには活気が見られた。日本が統治していた当時はこの港から多くの日本人が、様々なドラマを描きながら出入りしていたものと思われる。

この日最後に訪れたのは、旧満鉄本社ビルだった。今でも現存していて、鉄道関連の有限公司が入っている。ビルの前には、日本語で刻まれた石碑が建っており、歴史に詳しくない私でもそれなりに理解できた。約3時間の観光コースが終了し、その後今日一日の疲れを癒すため、「天天漁港」なる海鮮レストランで宴が催される。メンバーの一人である日本信号F氏の友人で、現地でバルブ製造会社を経営している馬氏が案内役をかって出てくれたので、あれこれ迷わずに済み、大助かりだ。地ビールで乾杯し、新鮮な海の幸を賞味しながら、大連一泊目の夜が更けていった。

4 早起きして203路を制す

翌朝は5時半に起床して大連市内を走る市電3系統のうち、大連火車站(火車站は鉄道駅の意)から東の大連港に近い寺児溝までを結んでいる203路に乗車した。大連の市電は均一運賃で、1元を乗車時に支払う仕組みとなっていて、異国人でも判り易い。それでもワンマンではなく、後ろのドアからも運賃を収受するので、ツーマン(正確には女性なので、ツーウィミンが正解か)である。少なくとも大連では、電車の乗務員は女性の仕事と見なされているようで、男性乗務員の姿は一人も見掛けなかった。

それと大連市電には、停留所の安全地帯がない。途中の世紀街から乗ろうとしたのだが、停留所を示すものは歩道上にある標識だけで、道路のセンターを走る市電乗降箇所には何もなく、乗り降りするのも命懸けである。と言うのもここ大連では、歩行者は横断歩道もないのに平気で道路を横断するし、自動車は歩行者が横断していても止まらないから、道路を横断するタイミングが非常に難しいのだ。日本人から見ると交通ルールなんて無いに等しいと言わざるを得ないが、それでも慣れとは恐ろしいもので、3日目には現地人と同じように平気で横断できるようになっていた。

203路は日本が大連を統治していた時代からの旧型車両が占めていて、派手なボディーペインティングを施した公告ラッピング電車も目立つ。終点はループ線ではなく、進行方向を変えて折り返して行く。見ているとビューゲルを紐で引いて裏返すのではなく、トロリー線に付けられたストッパーでビューゲルを引っかけ、進行に合わせてヨイショとばかりにトロリー線を持ち上げ、ビューゲルの向きを自動的に返している。動画でお見せ出来ないのが残念だが、なかなか合理的なやり方だ。

大連市電は、大連駅前広場を挟んで201路と203路が向かい合っている。架線は単線となって繋がっていたが、軌道の方は工事中で引き剥がされており、繋がっていなかった。そのため203路は他の2系統と車庫が別になっていて、観察していたら民主広場の北側にあるのを見付けた。上野駅を模して作られたという大連駅舎の歴史ある建物は、既に解体作業に入っていて見る影もない。現在は仮の出札口で営業を続けているようだが、廣州と同様に相変わらず駅周辺は雑然としていて、人がやたらに多いと言う印象しか残らなかった。

5 幻のパシナに出会えず

みすぼらしい朝食(2日間共全く同じメニューで、それは酷いものだった)後、迎えのバスで空港最寄りの周水子駅へ移動する。予定よりも遅れているのか、バスは前の車をあおりながら、怖いぐらいに飛ばした。周水子は地図を見ても空港最寄り駅であることは明らかなのだが、空港アクセスとしては全く当てにされておらず、ここに停車する列車はほとんど無い。それでも構内通路を横断したホームには、モーターカーに牽引された緑色の特種車(日本で言うところのジョイフルトレインか)が待機していた。

この仕立てられた列車(と言っても1両だけなのだが)は、催行人員15名以上で運行する団体専用の臨時列車で、我々のほかにもう一組の日本人団体客が先客として乗り込んでいた。行き先のサボには、JALのロゴマークが入っていたから、きっとこの列車のスポンサーになっているのだろう。車内は板張りで、かなりシートピッチの広いクロスシートとカーペット敷きの座敷の二区画合造車だ。クロスシート側は窓の開閉が可能だが、座敷側は空調設備もないのに大きな窓のはめ殺しで、天井には扇風機が回っていた。どうやらこの新「亜細亜」号は、かつてパシナが牽引していた「あじあ」号の展望車を真似ているようなのだが、その割には車体が丸みを帯びておらずインチキっぽいので、以後偽「亜細亜」号と呼ばせていただく。

この仕立てられた列車(と言っても1両だけなのだが)は、催行人員15名以上で運行する団体専用の臨時列車で、我々のほかにもう一組の日本人団体客が先客として乗り込んでいた。行き先のサボには、JALのロゴマークが入っていたから、きっとこの列車のスポンサーになっているのだろう。車内は板張りで、かなりシートピッチの広いクロスシートとカーペット敷きの座敷の二区画合造車だ。クロスシート側は窓の開閉が可能だが、座敷側は空調設備もないのに大きな窓のはめ殺しで、天井には扇風機が回っていた。どうやらこの新「亜細亜」号は、かつてパシナが牽引していた「あじあ」号の展望車を真似ているようなのだが、その割には車体が丸みを帯びておらずインチキっぽいので、以後偽「亜細亜」号と呼ばせていただく。

定刻に発車した偽「亜細亜」号は、しばらく瀋陽方面へ向かう複線電化の幹線と併走するが、大きく弧を描いて左へ回り込んで分かれ、次の夏家河子駅でしばらく小休止。我々一行は全く気付かなかったが、どうやら同駅構内の建物内に満鉄で活躍していた勝利7型蒸気機関車(通称パシナ)がいたらしいと言う情報がもたらされた。情報源は同乗していた職場の慰安旅行中という千葉県八街市の団体客からだが、同駅発車後にデジタルカメラの映像を見せられ、皆一様にガッカリする。千葉の団体を引率していた年輩のガイドによると、見学には事前に手続きが必要だそうで、当日申し込んでも見ることは出来ないらしい。しかし、鉄道に何の興味も持っていないもう一つの団体客は、その手続きをちゃんと踏んでいたわけで、旅行代理店の力の差を感じさせられた。

しばらく車窓右手に渤海が姿を見せるが、海が汚れているのか腐臭が漂ってくる。トンネルこそ無いものの、半島先端の丘陵地帯を切り通しで走り抜ける。大連〜旅順間は、小休止を挟み所要1時間強。偽「亜細亜」号は終点の旅順まで入らず、一つ手前の水師営駅が終着駅となっている。しかし水師営は、ホームもないような辺鄙なところ。いや、正確にはホームらしきものが、踏切を挟んで両側に白線で印されている。線路自体はこの先も旅順まで延びているが、軍事施設と言うことで、日本人の立ち入りは禁じられていた。

6 気が滅入る旅順観光

回送されていたバスで、日露戦争の激戦地である203高地を訪問する。つまり、本日は主に旅順地区の史跡を巡る観光コースとなっている。ガイドによると、最初に訪れた203高地は後石山の別称で、実際の高さは206mあるそうだ。駐車場から山頂までは数百mあるが、両者は二人で担ぐ御輿のような駕籠で結ばれている。もちろん自分の足で登って良いのだが、日本人と見れば「100元で往復」と大声で言い寄って来るのでうんざりである。頂上には砲弾のモニュメントが建立されているほか、機関砲なども陳列されている。ロシア軍が潜んでいたという塹壕跡などを眺め、乃木少尉(有名な乃木将軍の息子)戦死の碑を見てから駐車場へ下った。

土産物屋なども冷やかしたが、銃弾で作った戦車などを売っていて、まるで興味が湧かない。おまけに駐車場近くの陳列館へ入ると、当時の軍服や文献など貴重な資料はともかく、日露戦争当時の思わず目を背けたくなる悲惨な模様がパネル写真で展示されており、見ているだけで気が滅入って来る。私の中学レベルの歴史知識では、日本の連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を日本海海戦で撃破したことぐらいは知っていたが、このような白兵戦で多くの戦死者が出たことまでは知る由もなかった。

土産物屋なども冷やかしたが、銃弾で作った戦車などを売っていて、まるで興味が湧かない。おまけに駐車場近くの陳列館へ入ると、当時の軍服や文献など貴重な資料はともかく、日露戦争当時の思わず目を背けたくなる悲惨な模様がパネル写真で展示されており、見ているだけで気が滅入って来る。私の中学レベルの歴史知識では、日本の連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を日本海海戦で撃破したことぐらいは知っていたが、このような白兵戦で多くの戦死者が出たことまでは知る由もなかった。

旅順風飲茶で昼食後、次に訪れたのは水師営会見所だった。ここは日露戦争当時のロシア側ステッセル将軍と日本側乃木将軍が会見し、ロシア側に敗戦を認めさせた場所ですと、年輩の爺さんが実に流暢な日本語で説明してくれる。まるでその場に居合わせたかのような身振り手振りを加えての説明に感銘を覚えたが、最後に写真集を売り付けようとしたので、興醒めした。

軍艦、駆逐艦、哨戒艇が係留する旅順港最寄りの旅順駅をバスから眺めて、東鶏冠山に残るロシア軍の要塞跡を見物する。ここは地元の中国人に作らせたそうだが、機密保持のために全員殺害されたらしい。そんな惨たらしい話を冒頭に聞かされた後に、弾痕も生々しい要塞を一回りする。日本軍を迎え撃つために作られた要塞は、迷路のように地下に穴が掘られていて、日本軍が突入した突破口なども残っている。戦争の史跡巡りが好きな人にはお勧めのコースかも知れないが、朝からの好天により汗でベトベトになっただけで、決して楽しくはなかった。

7 大連市電完乗

旅順に別れを告げ、大連へ戻る。寝不足と疲れで、冷房の利いたバスの中で居眠りをしてしまったが、大連自然博物館に到着したことを告げられて目が覚めた。主な展示物は、地殻(鉱石など)、恐竜、鯨の3点だけであるが、博物館の日本語通訳が付いて慌ただしく見て回る。元々興味ないものばかりなので素通りしても良かったのだが、鯨の生臭さ(本物の剥製らしい)には閉口した。一巡後、それまでの通訳兼案内人が急に商売の話になり、美術・工芸品コーナーへ誘導される。女性店員が片言の日本語でうるさく付きまとうが、無視していたら「何に興味がありますか」としつこく聞かれる。こちらも意地悪く「電車」と手短に答えたら、相手にならんと思ったのか立ち去っていった。しかし、もし本当に鉄道車両の彫刻や機関車を描いた掛け軸が出てきたらと思うと、別の意味でゾッとした。

奥様への罪滅ぼしか誘惑に負けて買い物をした御仁もいたようだが、私は早々に退散して海岸へ出てみた。付近は磯になっていて、地元民が潮干狩りを楽しんでいる。老虎灘のように有料ではないようなので、私も傍へ降りて汚れた海水を少し嘗めてみる。当然塩辛かったが、フナムシがたくさんいたから嘗めても死ぬことは無かろう。

本日の観光コースはこれで終了し、ようやく解放される。大連自然博物館は大連市電202路の終点黒石礁最寄りだったので、全員が市電でホテルへ戻ることに賛成する。202路は、黒石礁の先も線路は延びていて高架線が続いているが、営業はしていないようだ。やって来た電車に1元払って乗り込み、道路脇の専用軌道を走行する。昨日訪れた星海広場を右に見て北上し、同じく昨日追い返された解放広場の車庫を経て終点の興工街へ。ここで接続している大連市電201路は、線路は繋がっているものの運行系統としては別で、相互に乗り入れてはいない。

興工街では201路へ乗り継がずに、1元を節約するため1駅分を歩く。大連市電は停留所間距離が長く、平均して1km位であろうか。201路の起点(若しくは終点)の沙河口火車站は、思ったよりも遠かった。流線型の電車に乗り込み、運転席後ろの座席を確保。見ていると、こちらの定期乗車券には、顔写真が貼られているようだ。また、現金、定期券のほか、「タッチ・アンド・ゴー」でお馴染みのICカードリーダー/ライターも車内に設備されていた。心なしかICカード利用者には若い人が多く、中国でも年輩者はハイテク製品を好まないのであろう。大連火車站には、約20分で到着。他の2系統も似たような所要時間だったので、路線規模はどれもほぼ同じくらいと推定される。

8 ぼったくり被害に遭遇

大連最後の夜となる今夜は、火鍋(しゃぶしゃぶ)を賞味することになった。丘の上に聳える大連のシンボルとも言えるテレビ塔を左に見ながらタクシーで訪れた「北京東来順」は、大連でも指折りの贅沢なお店と言う前触れだ。日本と決定的に違うのは、しゃぶしゃぶ鍋をガスコンロで加熱するのではなく、その名の通り火鍋自体が発熱する点だ。その仕組みは、大きな火鍋の中央にある太い煙突状の柱内部に燃える石炭が詰めてあり、その周りで煮えたぎる薬味を入れただし汁に、肉や野菜をサッと湯通しして独特のゴマだれでいただくのである。最初のうちは灰汁代官がどうのと言っていた面々も、アルコール度数52度のマオタイ酒を酌み交わす頃にはどうでもよくなり、食も進んだ。

大連最後の夜となる今夜は、火鍋(しゃぶしゃぶ)を賞味することになった。丘の上に聳える大連のシンボルとも言えるテレビ塔を左に見ながらタクシーで訪れた「北京東来順」は、大連でも指折りの贅沢なお店と言う前触れだ。日本と決定的に違うのは、しゃぶしゃぶ鍋をガスコンロで加熱するのではなく、その名の通り火鍋自体が発熱する点だ。その仕組みは、大きな火鍋の中央にある太い煙突状の柱内部に燃える石炭が詰めてあり、その周りで煮えたぎる薬味を入れただし汁に、肉や野菜をサッと湯通しして独特のゴマだれでいただくのである。最初のうちは灰汁代官がどうのと言っていた面々も、アルコール度数52度のマオタイ酒を酌み交わす頃にはどうでもよくなり、食も進んだ。

さて、満腹でホテルへ戻り、近所のスーパーで土産の買い出しを済ませる。自宅や職場へ持って行く菓子やカップ麺の類は、空港の免税店よりも地元スーパーの方が遙かに品数豊富でかつ安いので、重宝する。スーパーからの帰りに中山広場を通ると、大連市民憩いの場となっているらしく、大型プロジェクタでのサッカー観戦をしているカップルや、端から見ていると盆踊りのような太極拳を演舞している年輩者などでごった返しており、賑やかなことである。

例によって二次会は幹事部屋で行われたが、呑み足りない面々でカラオケに行こうと話がまとまり、ホテルの4階へ出向く。日本のカラオケは客だけで歌いまくるのが普通だが、当地では何故か女の子が一人ずつ付く。一人100元ということだったので了解して入ったのだが、そのうちに様子がおかしくなる。頼みもしない飲み物やつまみがテーブル狭しと並べられ始めたのだ。最初のうちは鼻の下を伸ばし、若いネーチャンとカラオケに合わせてダンスなどに興じていたオヤジ群も、いかにも豪華そうなフルーツの盛り合わせが出てきた時点で落ち着かなくなった。

さすがにこれはまずいと思い、入って30分もしないうちに立ち上がりチェックすると、3,800元と日本円にして約6万円の請求額である。一気に酔いは醒め、一触即発の修羅場と化すが、声の大きさが増すばかりでまともに言葉が通じないから、議論がかみ合わない。中国まで来て典型的なぼったくりに引っ掛かったわけであるが、物価の安い当地ではべらぼうな金額である。結局5人で頭割りして、一人12,000円を泣く泣く支払ったが、こんなことなら最初から遠慮せずに下心剥き出しで迫ればよかったと思っても、後の祭り。邪な考えを持っていたにもかかわらず、生まれつきの小心者であるが故、尻一つ撫でられなかったことが悔やまれる。高く付いた勉強代を諦めきれず、悶々とした一夜を明かした。

9 トロリーバス乗車後のチェックアウトでトラブル発生

3日目は瀋陽まで行く本隊と、勤務の都合で帰国する組の二手に分かれる。帰国組は13時のフライトなので、それまでどうするかを検討せねばならない。昨日までに市電は全部乗ってしまったので、月並みながら2〜3時間と言う中途半端な時間の過ごし方としては、大連市内で1系統だけ残っているトロリーバスを乗りに行くことに落ち着いた。前日大連火車站前の乗り場を確認済みなので、ループ線の乗り場から101路の連接バスへ乗車。運賃はやはり1元均一であり、女性乗務員であるところも同じだ。

2本のトロリーポールを立てた連接バスは、いかにもモーターで駆動していることを示すブーンと言う音が、起動加速時に床下から伝わって来る。市電の201路と202路の交差地点には、セクション・インシュレータが設けられていて、ポールが外れないようにバスは徐行する。この先終点までの間に、引き込み線と思われる線路と3回交差するが、架線は張られていないし、路盤も雑草に覆われているので、現在も使用されているのか判然としない。

鉄道員を養成する専門学校なのか、門柱に鉄道学院と銘板の入った立派な建物が、左手に寄り添う。中国のことだから、おそらく国営なのであろう。続いて遼寧師範大学が反対側に見えてきたから、この辺りは大連の文教地区なのかも知れない。終点の馬欄広場は、運転士から告げられなければ、終点だとは気付かないような場所。広場を1周するループ線を回って、トロリーバスは折り返す。片道の所要時間はちょうど30分だったが、途中に渋滞区間がなければ、もう少し縮まったかも知れない。

ホテルへ小走りに戻ると、汗が噴き出して来る。荷物をまとめてフロントへ降り、チェックアウトしようとすると、何やら中国語でまくし立てられる。こちらの英語もいい加減だが、安ホテルのフロントは中国語しか話せないらしく、もどかしい。現金の清算はないはずなので、当方としては預けたパスポートと航空券を返してもらえれば丸く収まるのだが、どうもそれが規則で出来ないと主張しているようなのだ。そんな馬鹿なと筆談を交えながら抗議したが、通じるはずもなく、無情にも時間ばかりが経過して行く。

イライラし始めた頃、舞浜リゾートラインのF氏が緊急時にと教えられたガイドの携帯番号を控えてあるのを思い出した。ガイドはこの時、本隊と一緒に瀋陽へ向かう列車内にいるはずであるが、フロントからの電話が無事繋がり、話が通じたようだ。あれ程頑なに拒んでいたセービングボックスを開けてくれて、ようやく事なきを得た。この間15分ほどであるが、もしや帰国出来なくなるのではないかとの不安がよぎり、長い時間に感じられた。

既に11時を回っていたが、ホテル前に止まっていた陽気な運転士のタクシーに乗ったら、20分足らずで見覚えのある周水子空港に到着した。大連のタクシーは概ね親切で、27元の料金に対して30元出したら、ちゃんとお釣りをくれた。もっともメーター制だから、誤魔化しようがないのかも知れない。また、こちらのタクシーで最初に乗る客は、助手席と決まっているらしい。観察していると、色々とお国振りが覗けて面白い。

搭乗手続きは11時半からと、少し余裕があった。流れに従い、空港利用料として90元を支払う。これがないと出国出来ないので、空港までは90元を現金で残しておく必要がある。この辺りのことについて、ガイドは教えてくれなかったので、不親切である。帰りのJAL798便は、往路のJAL797便の折り返しであるが、今日は空いていてゆったりと座れた。成田空港は期待通り新滑走路に着陸し、未買収地の影響により曲がりくねった誘導路を実感出来た。

10 武装警官乱入事件の顛末(後日談)

私は勤務の都合で1日早い帰国となったが、本隊一行はさらに満鉄路線をたどり、遼寧省の省都である瀋陽に向かった。この章は本隊の隊長でもある東京都交通局S氏の協力により、その手記を元に後日談という形でまとめさせていただく。よって、執筆者本人が体験したことではないことを、予めここにお断りしておこう。

大連から瀋陽までは、約400km。東海道線で言うと、東京〜岐阜間に相当する。一行を乗せたK571快速列車は、先頭のディーゼル機関車を含めて16両もの長大編成で、瀋陽北駅まではノンストップで4時間強を要す。単調な平原をひた走るとは言え、評定速度95km/hは立派であり、往年の「あじあ」号を彷彿とさせる走りっぷりだ。運賃は87元(≒1,400円)と極めて安い。時刻表通りだと、大連駅を7時42分に発車して、瀋陽北駅には11時54分に到着する。瀋陽は日本の統治時代に奉天と称し、南満州鉄道(日本経営)のほか、北京からの京奉鉄道(清国経営)、朝鮮からの日露戦争物資輸送のため日本軍によって建設された安奉鉄道(当初軌間2フィート6インチで建設)各線の結節点として発展した街であり、人口700万人を擁する大都市だ。

大連から瀋陽までは、約400km。東海道線で言うと、東京〜岐阜間に相当する。一行を乗せたK571快速列車は、先頭のディーゼル機関車を含めて16両もの長大編成で、瀋陽北駅まではノンストップで4時間強を要す。単調な平原をひた走るとは言え、評定速度95km/hは立派であり、往年の「あじあ」号を彷彿とさせる走りっぷりだ。運賃は87元(≒1,400円)と極めて安い。時刻表通りだと、大連駅を7時42分に発車して、瀋陽北駅には11時54分に到着する。瀋陽は日本の統治時代に奉天と称し、南満州鉄道(日本経営)のほか、北京からの京奉鉄道(清国経営)、朝鮮からの日露戦争物資輸送のため日本軍によって建設された安奉鉄道(当初軌間2フィート6インチで建設)各線の結節点として発展した街であり、人口700万人を擁する大都市だ。

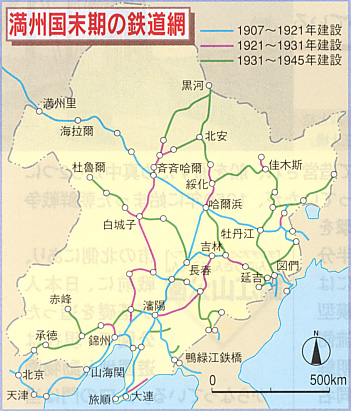

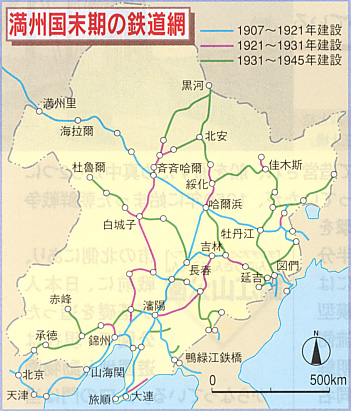

ここで改めて南満州鉄道の歴史を振り返ると、1905年(明治38年)日露戦争の終結によるポーツマス条約で、日本は東支鉄道(長春〜旅順とその支線)の利権を得た。これを元に翌年設立されたのが、南満州鉄道株式会社である。当初は軌間が日本の在来線と同じ3フィート6インチ(1,067mm)であったが、標準軌の4フィート8インチ半(1,435mm)に変更する改軌工事を開始した。

1911年には丹東と北朝鮮を結ぶ鴨緑江鉄橋も完成。また、満鉄は炭鉱の経営なども行い、撫順での露天掘りや鞍山製鉄所もこの頃に操業を始めた。看板列車である特急「あじあ」号が運行を開始したのは1934年(昭和9年)であり、大連〜長春間701.4kmを評定速度82.5km/h、8時間半で走り抜けた。当時は日本国内で最も速い列車でも67km/hであったから、その速さが伺い知れよう。

鉄道路線距離も開業当初は1,100kmであったのが、満州国建国の1932年以降飛躍的に増え、1935年には7,500kmになり、第二次世界大戦末期には1万km以上に達していた。シベリア鉄道とも連絡できたため、当時は東京→ベルリンと言う切符の購入も可能であったというから、壮大な話ではある。

さて、東京駅の小型版と言われる瀋陽駅等を経て、当地を訪問した最大の目的である瀋陽郊外の蘇家屯蒸気機関車陳列館へ出向き、一行はお目当てのパシナにめでたくご対面と相成った。しかし、表面には錆が浮き出し、塗装は剥がれてボロボロのひどい保存状態で、見るも哀れな姿だった。陳列館とは名前ばかりで建物すらなく、野晒し状態だったのも劣化が進んだ大きな原因だろう。このまま放置されていると、いずれ朽ち果てて鉄屑となるのも時間の問題と思われる。この他に中国国産の前進等もいたが、いずれも無残な姿を晒していた。銘板は全て取り外されて製造所等は判別不能となっており、ただパシナの炭水車がはいていた台車に、住友金属製を示す井桁のマークが浮き出ていたことが唯一の手掛かりだった。

さて、東京駅の小型版と言われる瀋陽駅等を経て、当地を訪問した最大の目的である瀋陽郊外の蘇家屯蒸気機関車陳列館へ出向き、一行はお目当てのパシナにめでたくご対面と相成った。しかし、表面には錆が浮き出し、塗装は剥がれてボロボロのひどい保存状態で、見るも哀れな姿だった。陳列館とは名前ばかりで建物すらなく、野晒し状態だったのも劣化が進んだ大きな原因だろう。このまま放置されていると、いずれ朽ち果てて鉄屑となるのも時間の問題と思われる。この他に中国国産の前進等もいたが、いずれも無残な姿を晒していた。銘板は全て取り外されて製造所等は判別不能となっており、ただパシナの炭水車がはいていた台車に、住友金属製を示す井桁のマークが浮き出ていたことが唯一の手掛かりだった。

せっかく瀋陽まで来たのだから、今話題沸騰の日本総領事館へ寄り道してもらうように頼んだ。バスの中から見るだけという条件が、瀋陽の現地ガイドから示される。瀋陽では初日から同行している白雪ガイド嬢のほかに、現地の専属ガイド(男性)が付く。問題の日本総領事館に近付くと、隣のアメリカ領事館も黄色いテープが敷地外周に張り巡らされており、5〜6人の制服警官がテレビ映像で見慣れた門を警備している様子が見える。バスがその前を通り過ぎようとした時、事件が起きた。実況すると、次の通りだ。

降りしきる雹の中を我々のバスを指差しながら若い男が血相を変えて飛び出して来た。バスはアッという間に、どこから沸きだしたのか20〜30人の私服警官らしい男達に取り囲まれる。しかも、そのうちの何人かはバス車内にまで乗り込んで来るではないか。武装した制服警官も中には見える。どうも京王電鉄のK氏が最後部の座席で窓を開け、堂々とビデオ撮影していたのが見付かったらしい。パスポートを出せと言うが、全てホテルのセーフティーボックスの中であり、手元にはない。K氏は最前部に呼び出されて、顔面蒼白だ。この間一行は成り行きを見守りつつもさりげなく自分のカメラを隠し、息を殺して自己防衛に努めていた。とにかくこの時点で彼の拘束は覚悟したが、そのうち機転を利かせた現地ガイドの説明で、収録したテープの没収だけで事は済んだ。やれやれである。

しかし、冷静になって振り返ると、一行の中には東武鉄道H氏のように親の鉄道会社からケーブルテレビ子会社に出向中の者もおり、ビザも報道関係者用となっている。となれば、パスポートチェックでただの観光客ではないと余計な詮索をされた可能性もあり、つくづくパスポートを置いてきて良かったと思った。もし拘束されでもしたら、それこそ取り返しのつかない事態になっていたわけで、想像しただけでも背筋が寒くなった。

(Traffic Circle No.37に収録)

次に訪問したのが、路面電車の車庫だった。先程まで退屈にしていた面々も水を得た魚のように目を輝かせるが、数枚写真を撮ったところで、どこから現れたのか私服の責任者?らしき人に追い払われてしまった。ガイドによると話は通してあったとのことだが、どこかに行き違いがあったのかも知れない。わずかな時間ではあったが、ジーメンス製の最新型連接車も撮れたし、フィルムも没収されなかったので、良しとしよう。

次に訪問したのが、路面電車の車庫だった。先程まで退屈にしていた面々も水を得た魚のように目を輝かせるが、数枚写真を撮ったところで、どこから現れたのか私服の責任者?らしき人に追い払われてしまった。ガイドによると話は通してあったとのことだが、どこかに行き違いがあったのかも知れない。わずかな時間ではあったが、ジーメンス製の最新型連接車も撮れたし、フィルムも没収されなかったので、良しとしよう。 この仕立てられた列車(と言っても1両だけなのだが)は、催行人員15名以上で運行する団体専用の臨時列車で、我々のほかにもう一組の日本人団体客が先客として乗り込んでいた。行き先のサボには、JALのロゴマークが入っていたから、きっとこの列車のスポンサーになっているのだろう。車内は板張りで、かなりシートピッチの広いクロスシートとカーペット敷きの座敷の二区画合造車だ。クロスシート側は窓の開閉が可能だが、座敷側は空調設備もないのに大きな窓のはめ殺しで、天井には扇風機が回っていた。どうやらこの新「亜細亜」号は、かつてパシナが牽引していた「あじあ」号の展望車を真似ているようなのだが、その割には車体が丸みを帯びておらずインチキっぽいので、以後偽「亜細亜」号と呼ばせていただく。

この仕立てられた列車(と言っても1両だけなのだが)は、催行人員15名以上で運行する団体専用の臨時列車で、我々のほかにもう一組の日本人団体客が先客として乗り込んでいた。行き先のサボには、JALのロゴマークが入っていたから、きっとこの列車のスポンサーになっているのだろう。車内は板張りで、かなりシートピッチの広いクロスシートとカーペット敷きの座敷の二区画合造車だ。クロスシート側は窓の開閉が可能だが、座敷側は空調設備もないのに大きな窓のはめ殺しで、天井には扇風機が回っていた。どうやらこの新「亜細亜」号は、かつてパシナが牽引していた「あじあ」号の展望車を真似ているようなのだが、その割には車体が丸みを帯びておらずインチキっぽいので、以後偽「亜細亜」号と呼ばせていただく。 土産物屋なども冷やかしたが、銃弾で作った戦車などを売っていて、まるで興味が湧かない。おまけに駐車場近くの陳列館へ入ると、当時の軍服や文献など貴重な資料はともかく、日露戦争当時の思わず目を背けたくなる悲惨な模様がパネル写真で展示されており、見ているだけで気が滅入って来る。私の中学レベルの歴史知識では、日本の連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を日本海海戦で撃破したことぐらいは知っていたが、このような白兵戦で多くの戦死者が出たことまでは知る由もなかった。

土産物屋なども冷やかしたが、銃弾で作った戦車などを売っていて、まるで興味が湧かない。おまけに駐車場近くの陳列館へ入ると、当時の軍服や文献など貴重な資料はともかく、日露戦争当時の思わず目を背けたくなる悲惨な模様がパネル写真で展示されており、見ているだけで気が滅入って来る。私の中学レベルの歴史知識では、日本の連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を日本海海戦で撃破したことぐらいは知っていたが、このような白兵戦で多くの戦死者が出たことまでは知る由もなかった。 大連最後の夜となる今夜は、火鍋(しゃぶしゃぶ)を賞味することになった。丘の上に聳える大連のシンボルとも言えるテレビ塔を左に見ながらタクシーで訪れた「北京東来順」は、大連でも指折りの贅沢なお店と言う前触れだ。日本と決定的に違うのは、しゃぶしゃぶ鍋をガスコンロで加熱するのではなく、その名の通り火鍋自体が発熱する点だ。その仕組みは、大きな火鍋の中央にある太い煙突状の柱内部に燃える石炭が詰めてあり、その周りで煮えたぎる薬味を入れただし汁に、肉や野菜をサッと湯通しして独特のゴマだれでいただくのである。最初のうちは灰汁代官がどうのと言っていた面々も、アルコール度数52度のマオタイ酒を酌み交わす頃にはどうでもよくなり、食も進んだ。

大連最後の夜となる今夜は、火鍋(しゃぶしゃぶ)を賞味することになった。丘の上に聳える大連のシンボルとも言えるテレビ塔を左に見ながらタクシーで訪れた「北京東来順」は、大連でも指折りの贅沢なお店と言う前触れだ。日本と決定的に違うのは、しゃぶしゃぶ鍋をガスコンロで加熱するのではなく、その名の通り火鍋自体が発熱する点だ。その仕組みは、大きな火鍋の中央にある太い煙突状の柱内部に燃える石炭が詰めてあり、その周りで煮えたぎる薬味を入れただし汁に、肉や野菜をサッと湯通しして独特のゴマだれでいただくのである。最初のうちは灰汁代官がどうのと言っていた面々も、アルコール度数52度のマオタイ酒を酌み交わす頃にはどうでもよくなり、食も進んだ。 大連から瀋陽までは、約400km。東海道線で言うと、東京〜岐阜間に相当する。一行を乗せたK571快速列車は、先頭のディーゼル機関車を含めて16両もの長大編成で、瀋陽北駅まではノンストップで4時間強を要す。単調な平原をひた走るとは言え、評定速度95km/hは立派であり、往年の「あじあ」号を彷彿とさせる走りっぷりだ。運賃は87元(≒1,400円)と極めて安い。時刻表通りだと、大連駅を7時42分に発車して、瀋陽北駅には11時54分に到着する。瀋陽は日本の統治時代に奉天と称し、南満州鉄道(日本経営)のほか、北京からの京奉鉄道(清国経営)、朝鮮からの日露戦争物資輸送のため日本軍によって建設された安奉鉄道(当初軌間2フィート6インチで建設)各線の結節点として発展した街であり、人口700万人を擁する大都市だ。

大連から瀋陽までは、約400km。東海道線で言うと、東京〜岐阜間に相当する。一行を乗せたK571快速列車は、先頭のディーゼル機関車を含めて16両もの長大編成で、瀋陽北駅まではノンストップで4時間強を要す。単調な平原をひた走るとは言え、評定速度95km/hは立派であり、往年の「あじあ」号を彷彿とさせる走りっぷりだ。運賃は87元(≒1,400円)と極めて安い。時刻表通りだと、大連駅を7時42分に発車して、瀋陽北駅には11時54分に到着する。瀋陽は日本の統治時代に奉天と称し、南満州鉄道(日本経営)のほか、北京からの京奉鉄道(清国経営)、朝鮮からの日露戦争物資輸送のため日本軍によって建設された安奉鉄道(当初軌間2フィート6インチで建設)各線の結節点として発展した街であり、人口700万人を擁する大都市だ。 さて、東京駅の小型版と言われる瀋陽駅等を経て、当地を訪問した最大の目的である瀋陽郊外の蘇家屯蒸気機関車陳列館へ出向き、一行はお目当てのパシナにめでたくご対面と相成った。しかし、表面には錆が浮き出し、塗装は剥がれてボロボロのひどい保存状態で、見るも哀れな姿だった。陳列館とは名前ばかりで建物すらなく、野晒し状態だったのも劣化が進んだ大きな原因だろう。このまま放置されていると、いずれ朽ち果てて鉄屑となるのも時間の問題と思われる。この他に中国国産の前進等もいたが、いずれも無残な姿を晒していた。銘板は全て取り外されて製造所等は判別不能となっており、ただパシナの炭水車がはいていた台車に、住友金属製を示す井桁のマークが浮き出ていたことが唯一の手掛かりだった。

さて、東京駅の小型版と言われる瀋陽駅等を経て、当地を訪問した最大の目的である瀋陽郊外の蘇家屯蒸気機関車陳列館へ出向き、一行はお目当てのパシナにめでたくご対面と相成った。しかし、表面には錆が浮き出し、塗装は剥がれてボロボロのひどい保存状態で、見るも哀れな姿だった。陳列館とは名前ばかりで建物すらなく、野晒し状態だったのも劣化が進んだ大きな原因だろう。このまま放置されていると、いずれ朽ち果てて鉄屑となるのも時間の問題と思われる。この他に中国国産の前進等もいたが、いずれも無残な姿を晒していた。銘板は全て取り外されて製造所等は判別不能となっており、ただパシナの炭水車がはいていた台車に、住友金属製を示す井桁のマークが浮き出ていたことが唯一の手掛かりだった。